винтовые зубчатые колеса

Когда говорят о винтовых зубчатых колесах, многие сразу представляют себе нечто экзотическое для спецзадач, но на деле они встречаются в механизмах чаще, чем кажется — просто не всегда опознаются. Основная путаница возникает, когда их путают с червячными передачами, хотя принцип контакта здесь иной. В моей практике было несколько случаев, когда заказчик настаивал на применении классических цилиндрических колёс, а потом удивлялся шуму и вибрациям — а всё потому, что не учли угол наклона зуба и особенности зацепления.

Особенности конструкции и распространённые ошибки

Угол наклона зуба — это первое, с чем сталкиваешься при расчётах. Помню, как для одного из конвейерных приводов мы взяли стандартный угол 15°, но при нагрузках появился заметный осевой сдвиг. Пришлось пересматривать и увеличивать до 22°, хотя это усложнило обработку. Кстати, многие недооценивают влияние направления витков на КПД — левые и правые зубья ведут себя по-разному при реверсивной работе.

Материал — отдельная история. Для серийных редукторов общего назначения часто идут стандартные стали 40Х или 45, но если речь о судовых механизмах, как у того же завода ?Цзыян Синлида?, там уже требуется 38ХМЮА с азотированием. Однажды видел, как на старом судне винтовые колёса работали без замены 20 лет — но там была именно азотированная поверхность с твёрдостью под 60 HRC.

Термообработка — вечный камень преткновения. Закалка ТВЧ даёт хорошую твёрдость, но если перегреть — появляются микротрещины. Как-то раз получили партию от субподрядчика, где три колеса из десяти пошли браком именно из-за пережога. Пришлось срочно искать замену, а сроки поджимали.

Практика применения в редукторостроении

В редукторах общего назначения винтовые колёса часто ставят в быстроходных ступенях — шум меньше, да и плавность хода выше. Но здесь важно точно выдерживать межосевое расстояние. На том же заводе ?Цзыян Синлида? для редукторов Ц2У-250 используют специальные настроечные станки, иначе биение превышает допустимые 0,03 мм.

Для судовых редукторов требования жёстче — там и вибрации другие, и смазка часто работает в условиях солёной воды. Видел как-то разбор редуктора после 10 лет эксплуатации на рыболовном траулере — зубья были в идеальном состоянии, но вот подшипники пришлось менять. Это к вопросу о том, что не только зубья определяют ресурс.

Нестандартные решения — вот где винтовые передачи раскрываются полностью. Помню проект для горнодобывающего оборудования, где нужно было передавать большой момент при ограниченном диаметре. Применили схему с двумя винтовыми колёсами в симметричном зацеплении — получилось компактно, хотя пришлось повозиться с регулировкой зазоров.

Нюансы производства и контроля качества

Зубонарезные операции — это всегда баланс между точностью и скоростью. Для винтовых колёс с твёрдостью выше 45 HRC лучше сразу использовать червячные фрезы со стружколомателями, иначе стружка налипает на зубья. На том же заводе в Цзыяне для колёс с закалённой поверхностью зубьев применяют пятикоординатные станки с ЧПУ — но даже там иногда возникают проблемы с отводом тепла.

Контроль геометрии — отдельная головная боль. Помимо стандартных замеров шага и угла, нужно проверять эвольвенту по всей длине зуба. Как-то раз пропустили отклонение в 0,01 мм на средней части — а в сборке это вылилось в гудит на определённых оборотах. Пришлось разбирать и шлифовать вручную.

Сборка узлов — кажется простым этапом, но именно здесь часто всплывают скрытые проблемы. Особенно критична соосность валов — если её не выдержать, контакт пятном смещается к краю зуба, и ресурс падает в разы. На практике для редукторов с закаленной поверхностью зубьев допуск по соосности не должен превышать 0,02 мм на 300 мм длины.

Реальные кейсы и уроки

Был у меня случай на металлургическом комбинате — поставили винтовые колёса в привод рольганга, а через полгода появился заметный износ. При вскрытии увидели, что контактное пятно сместилось на 30% площади. Оказалось, проблема в деформации корпуса от тепловых нагрузок — не учли температурное расширение при проектировании.

А вот положительный пример — для ленточного конвейера в угольной шахте сделали передачу с винтовыми колёсами из стали 20ХН3А с цементацией. Проработала 7 лет без вмешательства, хотя нагрузки были ударные. Ключевым оказался правильный подбор смазки — использовали специальную консистентную смазку с дисульфидом молибдена.

Иногда помогает нестандартный подход к термообработке. Для одного из заказов на нестандартные редукторы применили сквозную закалку с последующим высоким отпуском — твёрдость получилась 32-35 HRC, но вязкость повысилась значительно. Такие колёса отлично показали себя в условиях знакопеременных нагрузок.

Перспективы и ограничения технологии

С развитием ЧПУ и аддитивных технологий появилась возможность делать винтовые колёса со сложным профилем — например, с переменным углом наклона. Но здесь пока остаётся вопрос долговечности — при динамических нагрузках такие конструкции ведут себя непредсказуемо. На экспериментальных образцах наблюдали усталостные трещины в зонах перехода.

Композитные материалы — интересное направление, но пока для ответственных механизмов не подходят. Видел испытания колёс из полиамида с углеволокном — для малых моментов работают хорошо, но при повышении нагрузки начинается ползучесть материала. Хотя для приборных передач вариант вполне жизнеспособный.

Тенденция к миниатюризации тоже накладывает отпечаток — при уменьшении габаритов сложнее обеспечить нужную чистоту поверхности зубьев. Для микроредукторов с модулем 0,3-0,5 мм и вовсе приходится применять полирование алмазными пастами, что удорожает производство в разы.

В целом же винтовые зубчатые колеса остаются востребованными там, где важна плавность хода и компактность. Главное — не применять их вслепую, а чётко понимать условия работы. Как показывает практика того же завода ?Цзыян Синлида?, даже в стандартных редукторах можно добиться ресурса свыше 50 000 часов, если правильно подобрать параметры и контролировать качество на всех этапах.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

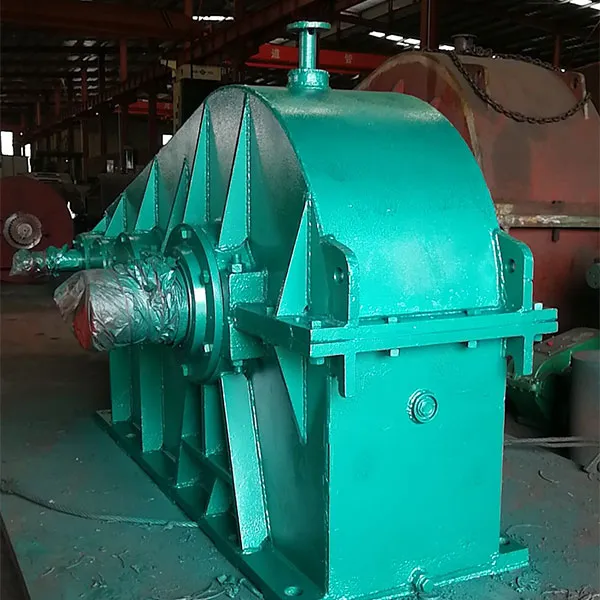

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30° -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная

Связанный поиск

Связанный поиск- 70 1721045 муфта зубчатая производитель

- муфта зубчатая мз 5

- Прямозубый цилиндрический редуктор производители

- Редуктор судового двигателя производитель

- Неподвижное зубчатое колесо производитель

- Паразитное зубчатое колесо производитель

- реверс редуктор судового двигателя

- колесо зубчатое 6т82г 1.60 028 35

- эвольвентный профиль зубчатого колеса

- редукторы цилиндрические 90