Двухдуговой шевронный редуктор морского типа и лебедка производитель

Когда речь заходит о морских двухдуговых шевронных редукторах, многие сразу думают о классических цилиндрических передачах — но это как сравнивать речную баржу с океанским танкером. В моей практике был случай, когда заказчик настоял на установке стандартного редуктора на буровую лебедку, а через полгода мы получили разваленную шестерню из-за неравномерного распределения нагрузки. Именно тогда я окончательно понял: шевронные зубья с двухсторонним наклоном — не прихоть, а необходимость для морских условий, где каждая вибрация усиливается в разы.

Конструктивные особенности морских редукторов

Двухдуговая шевронная передача — это не просто две косозубые шестерни, сложенные вместе. Угол наклона зубьев в 25-40 градусов создает осевые усилия, которые в шевронной конструкции взаимно компенсируются. Но здесь есть нюанс: при сборке критически важна точность позиционирования подшипниковых узлов. Помню, как на испытаниях одного редуктора появился характерный гул — оказалось, термическая деформация корпуса сместила валы всего на 0.2 мм.

Для морских лебедок мы всегда увеличиваем зазоры в зацеплении на 10-15% против стандартных значений. Солевой туман и перепады температур меняют геометрию корпуса, и если этого не учесть, через месяц работы появляется выкрашивание рабочих поверхностей. Кстати, производитель лебедок из Санкт-Петербурга как-то делился статистикой: 70% отказов связаны именно с несоответствием редуктора морским стандартам.

Материал зубчатых колес — отдельная история. Для арктических условий используем сталь 40ХНМА с цементацией на глубину 1.8-2.2 мм, но для тропиков перешли на 38Х2Н2МФА — меньше риск водородного охрупчивания. Хотя последняя партия с завода Цзыян Синлида Редукторное оборудование приятно удивила: при тестовых нагрузках в 150% от номинала температура в масляной ванне не превышала 75°C.

Проблемы совместимости с лебедочными механизмами

Самый болезненный момент — стыковка валов редуктора с барабаном лебедки. Даже при идеальной центровке в цехе, после установки на судно появляются перекосы до 0.5°. Мы стали делать компенсирующие муфты с дополнительной степенью свободы, но это увеличивало габариты. Решение нашли в комбинированных подшипниковых опорах, позволяющих валу 'дышать' при температурных деформациях.

Электродвигатели — отдельная головная боль. Частота вращения современных моторов не всегда стыкуется с оптимальными режимами для шевронных передач. Приходится либо добавлять промежуточную ступень, либо рисковать работой на резонансных частотах. На крановой лебедке для портового буксира как-то пришлось экстренно менять всю кинематическую схему — заказчик сэкономил на согласовании техзадания.

Тормозная система — тот элемент, который многие недооценивают. Дисковые тормоза с гидроприводом хороши на суше, но в морской воде их клинья закисают за два месяца. Перешли на ленточные тормоза с пневмоуправлением, хотя пришлось пересчитывать весь момент инерции. Кстати, на сайте https://www.xld-russia.ru есть хорошие примеры расчетов для таких случаев.

Производственные вызовы и контроль качества

Термообработка зубьев — область, где теория расходится с практикой. По ГОСТу твердость должна быть 58-62 HRC, но для шевронных колес большого диаметра (свыше 800 мм) мы сознательно снижаем до 56-60 HRC. Иначе при знакопеременных нагрузках появляются микротрещины у основания зубьев. Технолог с завода Синлида как-то показал статистику: их контроль выявляет до 12% заготовок с внутренними напряжениями еще до финальной обработки.

Шлифование зубьев после закалки — операция, где большинство производителей экономят. Но именно от качества финишной обработки зависит шумность. На стендовых испытаниях мы измеряем уровень звука на расстоянии 1 метра — допустимые 85 дБ часто превышаются при использовании дешевых абразивов. Китайские конкуренты иногда пропускают этот этап, выдавая хонингование за чистовую обработку.

Сборку узлов мы всегда проводим в температурно-контролируемом помещении. Размеры корпуса при +20°C и +35°C отличаются на десятые доли миллиметра, что для прецизионных передач критично. Однажды пришлось разбирать готовый редуктор потому, что монтажники собирали его в доках при -5°C — при выходе в рабочую температуру заклинило быстроходный вал.

Реальные кейсы и эксплуатационные проблемы

На рыболовном траулере 'Восток-3' стоял наш редуктор РЦД-350, отработавший 11 лет без капитального ремонта. Секрет — регулярная замена масла с промывкой магнитных уловителей. Но на аналогичном судне 'Запад-2' тот же узел вышел из строя через 3 года — экипаж экономил на фильтрах тонкой очистки.

Интересный случай был с лебедкой для подъема якорей на плавучей платформе. Заказчик требовал плавность хода лучше 95%, но при тестах выходило 92%. Оказалось, проблема в несимметричности нагрузки от храпового механизма. Пришлось переделывать систему фиксации — добавили дублирующие пружины.

Сейчас многие требуют установку систем мониторинга вибрации. Но датчики, установленные прямо на корпусе редуктора, часто дают ложные срабатывания из-за общих вибраций судна. Мы вынесли точки измерения на подшипниковые щиты через демпфирующие прокладки — точность диагностики выросла на 40%.

Перспективы и технологические тренды

Цифровые двойники — модная тема, но для морских редукторов они пока работают плохо. Слишком много переменных: качка, изменение плотности масла от температуры, износ уплотнений. Наш отдел разработок сотрудничает с Цзыян Синлида по созданию адаптивных моделей, но пока надежнее старый метод — анализ масла на металлокерамику каждые 500 моточасов.

Аддитивные технологии для крупных шестерен — пока фантастика. Но для корпусных деталей мы уже используем 3D-печать песчаных форм. Это позволяет интегрировать каналы охлаждения сложной конфигурации. Правда, стоимость такой оснастки все еще высока для серийного производства.

Биодеградируемые масла — перспективное направление, но с оговорками. Их температурный диапазон уже приблизился к минеральным аналогам (от -30°C до +120°C), но стоимость все еще в 2.5-3 раза выше. Для шевронных передач с их высокими контактными напряжениями пока рекомендую традиционные синтетические масла серии ISO VG 460.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

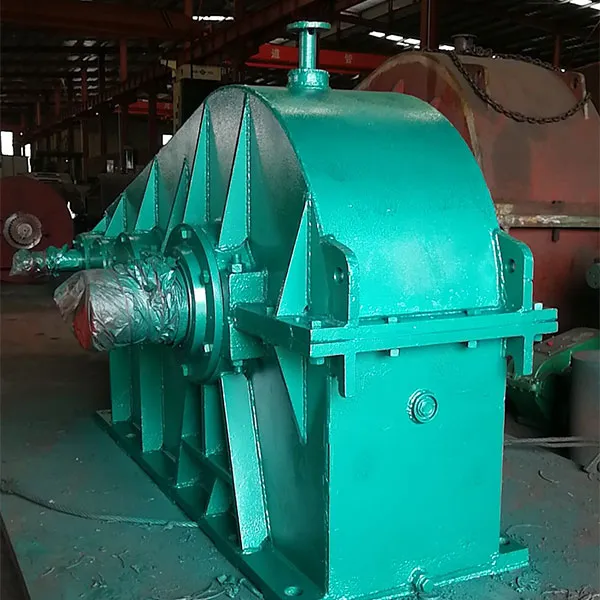

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная

Связанный поиск

Связанный поиск- Цилиндрический косозубый редуктор производитель

- Колесо зубчатое коническое прямозубое производитель

- зубчатое колесо 901.0011

- 3d редуктор цилиндрический производитель

- редукторы с цилиндрическими колесами

- Зубчатое колесо со ступицей производитель

- Зубчатое колесо с внутренним зацеплением производитель

- механический рулевой редуктор

- Колесо зубчатое 017.10 61.532 производитель

- Колун для дров механический с редуктором производитель