Закаленная шестерня высокоскоростной передачи

Если честно, лет десять назад я сам думал, что закалка шестерен — это просто 'нагрел-охладил', пока не увидел, как на испытаниях шестерня с поверхностной закалкой в 62 HRC рассыпалась после 200 часов работы на 12 000 об/мин. Проблема была не в твердости, а в том, как именно менялась структура стали на границе зоны закалки.

Мифы о цементации, которые дорого обходятся

До сих пор встречаю инженеров, уверенных, что глубина закаленного слоя должна быть одинаковой для всех скоростных режимов. На практике для закаленная шестерня высокоскоростной передачи критичен не столько абсолютный показатель, сколько плавный переход от мартенсита к сердцевине. Резкая граница — готовый концентратор напряжений.

В 2018 году мы для тестового образца сделали слой 1.8 мм при твердости 60-62 HRC. Казалось бы, по учебникам всё идеально. Но при циклических нагрузках в зоне контакта зубьев пошли микротрещины — именно там, где заканчивался закаленный слой. Пришлось переходить на ступенчатую закалку с зоной 1.2-1.5 мм, но с тремя подзонами разной твердости.

Кстати, у китайских коллег с завода ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? я видел интересный подход — они для своих закаленная шестерня высокоскоростной передачи используют не просто цементацию, а комбинированную обработку: сначала азотирование, затем высокочастотную закалку. Говорят, такой 'сэндвич' лучше работает в редукторах с резкими изменениями крутящего момента.

Сталь — это не только марка, но и история термообработки

Все говорят про 20ХН3А или 18ХГТ, но мало кто отслеживает, как ведет себя сталь после третьей переплавки. Как-то раз получили партию шестерен с идельными геометрическими параметрами, но при запуске на 8000 об/мин появилась вибрация, которую не могли поймать до тестов. Оказалось — неоднородность структуры из-за повторного использования стали.

Сейчас для ответственных узлов мы закупаем заготовки только у проверенных поставщиков, включая тот же завод ?Цзыян Синлида?. У них на сайте https://www.xld-russia.ru можно посмотреть сертификаты на каждую плавку — это серьезно упрощает жизнь, когда нужно доказать заказчику происхождение материала.

Заметил интересную деталь: для высокооборотных передач (выше 15 000 об/мин) лучше подходит сталь с небольшим содержанием ванадия — он дает более мелкое зерно. Но и стоит такая сталь соответственно, не каждый проект потянет.

Геометрия зубьев — где математика встречается с реальностью

Расчеты по ГОСТам — это хорошо, но они не учитывают температурное расширение при длительной работе. Помню случай с редуктором для турбины: по паспорту всё идеально, но после выхода на рабочий режим начался повышенный шум. Оказалось, профиль зубьев не компенсировал тепловое расширение — пришлось вносить коррективы в зацепление.

Сейчас для закаленная шестерня высокоскоростной передачи мы используем модифицированный эвольвентный профиль с поднутрением у основания зуба. Да, КПД немного снижается, но зато ресурс увеличивается в 1.5-2 раза. Особенно важно для реверсивных передач.

Кстати, на том же xld-russia.ru в описании продукции есть интересный момент — они открыто пишут о применении асимметричного профиля зубьев для специальных применений. Редкость для производителей, которые обычно держат такие детали в секрете.

Контроль качества — не протоколы, а философия

Самая большая ошибка — проверять готовые шестерени. Дефекты закалки проявляются еще на этапе подготовки поверхности. Мы сейчас внедрили ультразвуковой контроль заготовок до термообработки — кажется, лишние затраты, но одна обнаруженная раковина в подповерхностном слое спасла партию на 2 миллиона рублей.

Для закаленная шестерня высокоскоростной передачи обязательно делаем не просто твердомером проверку, а полный структурный анализ — травим шлифы и смотрим под микроскопом. Как-то нашли полосчатость структуры, которая привела бы к преждевременному износу.

У китайских производителей вроде ?Цзыян Синлида? подход к контролю интересный — они используют автоматизированные системы с ИИ для анализа микроструктуры. На выставке в Шанхае показывали, как их система отличает даже минимальную обезуглероженность поверхности.

Практические кейсы — где теория ломается

Был у нас проект для авиационной вспомогательной силовой установки — шестерня работала при 20 000 об/мин в масляном тумане. Рассчитывали на ресурс 500 часов, но уже через 200 появился питтинг. Оказалось, проблема в составе масла — определенные присадки вступали в реакцию с поверхностью закаленной шестерни.

Пришлось менять материал на сталь с молибденом и уменьшать шероховатость поверхности до Ra 0.2. Интересно, что аналогичную проблему описывали техники с завода ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? — они для таких случаев разработали специальное покрытие на основе дисульфида молибдена.

Еще запомнился случай с редуктором для насосного оборудования — шестерни делали из той же стали, что и всегда, но при монтаже не учли перекос валов всего в 0.05 мм. Результат — локальный перегрев и выкрашивание поверхности через 800 часов. Теперь всегда настаиваю на контроле соосности при монтаже.

Что в итоге имеет значение

За годы работы понял главное: закаленная шестерня высокоскоростной передачи — это не просто деталь с определенной твердостью. Это комплекс: материал, геометрия, термообработка, контроль и правильный монтаж. Можно сделать идеальную шестерню по всем стандартам, но она выйдет из строя из-за неправильной посадки на вал.

Сейчас слежу за разработками в области лазерной закалки — обещают более точное управление зоной термовоздействия. Возможно, это следующий шаг в эволюции скоростных передач. Кстати, на сайте xld-russia.ru видел, что они уже экспериментируют с лазерной обработкой для специальных заказов.

В конечном счете, успех определяется не столько технологиями, сколько вниманием к деталям. Как говорил мне старый мастер: 'Шестерня должна не просто крутиться, а петь'. И он был прав — правильно сделанная высокоскоростная передача издает ровный, почти музыкальный звук.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами -

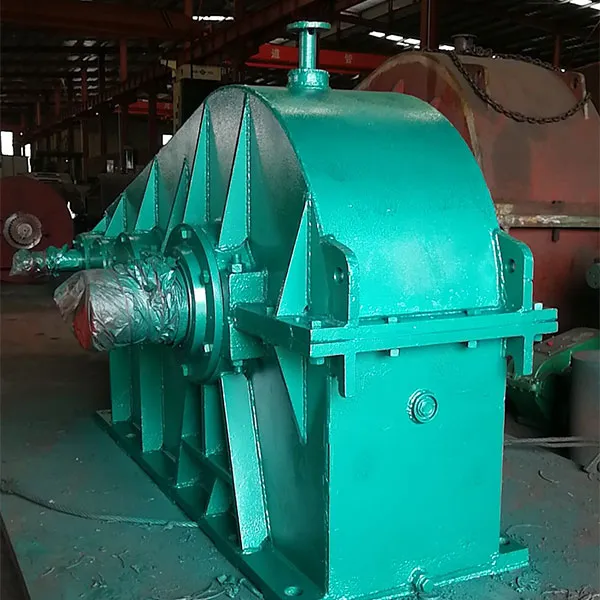

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Связанный поиск

Связанный поиск- изготовление цилиндрического зубчатого колеса

- Цилиндрический редуктор для электродвигателей производитель

- Редукторы цилиндрические 90 производители

- Куплю судовую лебедку производитель

- зубчатое колесо в форме винта

- Судовой двигатель с реверс редуктором производители

- Зубчатые соединительные муфты для производитель

- Редуктор цилиндрический двухступенчатый 02pt215 производители

- механический редуктор

- коническо цилиндрический редуктор бухер эд 600