зубчатая муфта схема

Когда ищешь в сети 'зубчатая муфта схема', половина материалов — это сухие ГОСТовские выдержки, а вторая — схемы, где не поймёшь, где торец зуба, а где зазор тепловой. На деле, если брать, к примеру, муфту МЗ от того же завода 'Цзыян Синлида', там вроде бы классическая схема с наружными зубьями полумуфт и разъёмным кожухом, но нюанс — у них в паспорте всегда отдельно вынесен чертёж с допустимыми смещениями валов. И это не просто цифры, а расчёт под конкретную нагрузку: я как-то на монтаже судового редуктора пренебрёг этим, поставил по общей схеме — через месяц муфту заклинило от перекоса.

Почему схема — это не только чертёж

В работе с зубчатыми муфтами схему часто понимают узко — как изображение с размерами. Но если взять документацию от 'Синлида' на их редукторное оборудование, там к каждой муфте идёт схема сборки-разборки, причём с указанием моментов затяжки стяжных болтов. Запомнил на собственном опыте: при замене муфты на конвейере в Челябинске мы сначала собрали по стандартной схеме, но без учёта того, что вал редуктора был с конусной посадкой. Переделали — убрали лишние зазоры, и вибрация исчезла.

Ещё важный момент — схема смазки. У зубчатых муфт с закрытым кожухом часто не видно, как распределяется пластичная смазка. Однажды разбирал муфту после двух лет работы в щебёночном цеху: смазка вытекла из зоны зацепления, потому что в схеме не предусмотрели дополнительные каналы для пополнения. Сейчас всегда смотрю, чтобы в схемах была указана не только тип смазки, но и точки её подачи под давлением.

Кстати, у завода 'Цзыян Синлида' в описании к муфтам для нестандартных редукторов часто встречаются схемы с вариантами исполнения — например, с фланцевым соединением вместо прямого посадки на вал. Это полезно, когда нужно стыковать оборудование разных производителей без переходных плит.

Ошибки при чтении схем

Самая частая ошибка — неверная интерпретация допусков. В схеме зубчатой муфты всегда есть таблица с предельными радиальными, осевыми и угловыми смещениями, но многие монтажники читают их как отдельные значения. На самом деле, при комбинированном смещении расчёт идёт по формуле — об этом редко пишут в открытых источниках, но в технической документации 'Синлида' такие пояснения есть. Как-то пришлось пересчитывать схему установки для прокатного стана, потому что из-за одновременного смещения по двум осям муфта работала на износ.

Ещё не все обращают внимание на схему контроля зацепления. Для зубчатых муфт с закалёнными зубьями, как у 'Синлида', рекомендуют проверять пятно контакта по схеме с применением краски. Без этого можно пропустить перекос — лично сталкивался, когда на муфте МЗП-10 контакт был только по краям зубьев, хотя по общей схеме всё сходилось.

Важный нюанс — схемы терморасширения. Для длинных валов, например, в судовых редукторах, схема муфты должна учитывать изменение длины вала при нагреве. В проекте для рыбоперерабатывающего судна мы изначально взяли стандартную схему, но потом добавили компенсационное кольцо — иначе при работе главного двигателя возникали осевые напряжения.

Практика адаптации схем под реальные условия

В жизни схемы с бумаги редко совпадают с реальным оборудованием. Например, при замене муфты на старом редукторе часто выясняется, что посадочные места под шпонку разбиты — и стандартная схема не подходит. Приходится либо разрабатывать переходную втулку, либо, как в случае с компонентами от 'Синлида', использовать муфты с торцевыми шлицами — у них в каталоге есть схемы под такие случаи.

Иногда в схему приходится вносить изменения из-за особенностей монтажа. На химическом заводе в Уфе мы ставили муфту между двигателем и насосом, где по схеме требовался строго соосный монтаж. Но из-за вибраций фундамента добиться идеальной соосности не удалось — пришлось по схеме добавить промежуточную втулку с резиновым элементом, хотя изначально планировали жёсткую зубчатую муфту.

Для нестандартных редукторов, которые 'Синлида' делает по индивидуальным заказам, схемы муфт часто дорабатываются непосредственно на производстве. Помню, для дробильного комплекса в Красноярске они пересчитали схему крепления муфты с учётом ударных нагрузок — увеличили количество зубьев и изменили профиль, хотя по первоначальному проекту всё соответствовало стандарту.

Связь схемы с надёжностью и диагностикой

По схеме зубчатой муфты можно предсказать её ресурс. Например, если в схеме указаны зазоры больше рекомендуемых, это приведёт к ударным нагрузкам — именно так у нас вышло из строя муфта на вентиляторной установке, хотя по паспорту она должна была отработать ещё пять лет. Теперь всегда сверяю фактические зазоры со схемой при приёмке оборудования.

Схема также влияет на диагностику. При вибродиагностике мы ориентируемся на схему муфты — знаем, где устанавливать датчики, чтобы поймать гармоники от зубчатого зацепления. Для муфт с закалённой поверхностью зубьев, как у 'Синлида', спектр вибраций другой — это отражено в их технических отчётах, но редко включается в общие схемы.

Интересный момент — схемы для муфт в редукторах с повышенной скоростью. Там всегда отдельно прорисовывается балансировка — если по схеме не указаны места для установки балансировочных грузов, на высоких оборотах может возникнуть биение. Сталкивался с этим на тестовых стендах — пришлось дорабатывать схему, добавляя технологические отверстия в полумуфтах.

Эволюция схем в современных условиях

Сейчас схемы зубчатых муфт стали сложнее — появились 3D-модели, где можно увидеть распределение нагрузок в реальном времени. У 'Синлида' в последних каталогах для редукторов общего назначения стали добавлять QR-коды на схемы — отсканировал и получил полную модель сборки. Это удобно, но на практике часто оказывается, что на объекте нет доступа к таким технологиям — поэтому до сих пор актуальны бумажные чертежи с пометками от монтажников.

Заметил, что в схемах для судовых редукторов стали чаще указывать коррозионную стойкость материалов — особенно для муфт, работающих в солёной воде. В старых схемах этого не было, что приводило к быстрому износу зубьев. Сейчас 'Синлида' в своих схемах для морского оборудования всегда отмечает покрытия — например, кадмирование или фосфатирование.

Для нестандартных редукторов схемы муфт теперь часто разрабатываются с использованием расчётных программ — вижу это по тому, как изменились чертежи от 'Синлида' за последние годы. Раньше были общие схемы, а теперь — под конкретный момент и условия работы. Это снижает риски, но требует более квалифицированного чтения схем — уже не обойтись базовыми знаниями из учебников.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

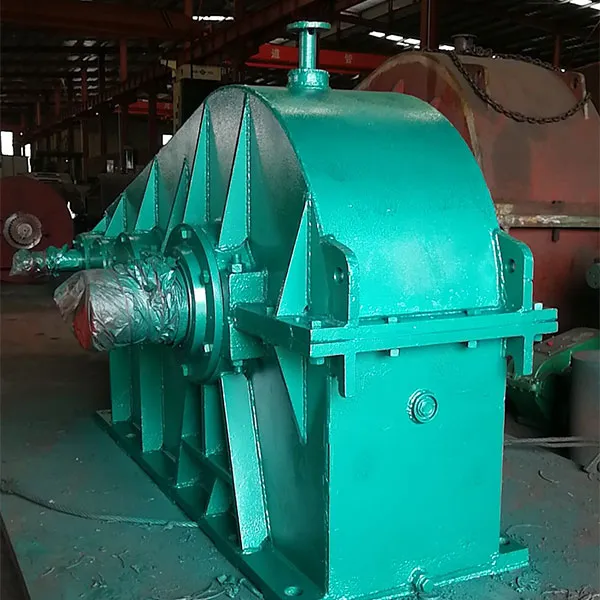

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Связанный поиск

Связанный поиск- лебедка судовая ручная

- Зубчатые колеса тяговых передач производитель

- обработка цилиндрических зубчатых колес

- зубчатое колесо 132 18 аи 1.8

- Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

- Мотор редуктор с тормозом механическим производители

- Вертикальные цилиндрические редукторы производитель

- Одноступенчатый цилиндрический редуктор схема производители

- Редуктор цилиндрический трехступенчатый горизонтальный производители

- дизельный двигатель с редуктором судовой 32 kwt