зубчатое колесо в машиностроении

Вот что сразу скажу — большинство думает, будто зубчатое колесо это просто диск с зубьями. На деле же, если брать наш заводской опыт, даже банальный скол на пятне контакта может парализовать всю линию. Помню, как-то раз для конвейера металлопроката делали крупномодульные колёса, так заказчик упёрся в экономию на термообработке...

Где кроется дьявол: тонкости проектирования

Когда новички смотрят на ГОСТ 16532-70, им кажется — всё прописано. Но в жизни расчётный модуль и реальные нагрузки редко совпадают. Особенно с ударными нагрузками, как в шахтных лебёдках. Мы в цеху всегда оставляем запас по твёрдости поверхности зуба, но без перекосов — иначе получится тот самый пресловутый pitting damage.

Кстати, про наш завод — на ?Цзыян Синлида? как раз делают упор на закалённые поверхности. Не просто HRC 58-62, а именно контролируемую глубину наклёпа. Для дробильных установок, например, это критично — там абразивный износ съедает зуб за месяцы, если брать рядовую сталь 40Х.

Вот сейчас вспомнил случай с судовым редуктором — там пришлось пересчитывать профиль зуба под переменные нагрузки от винта. Инженеры спорили до хрипоты: кто-то настаивал на эвольвенте, кто-то толкал циклоидальный зацеп. В итоге сделали гибридный вариант, но это уже совсем другая история...

Материалы: от банальной стали до нюансов легирования

Если брать наши рядовые заказы — да, 40Х или 45 сталь идёт на 70% продукции. Но когда приходит запрос на буровые установки, тут уже идёт 20ХН3А с цементацией. Причём важно не просто насытить углеродом, а выдержать структуру остаточного аустенита.

Однажды пробовали эксперимент с азотированием для пищевых транспортеров — вроде бы коррозионная стойкость нужна. Но оказалось, что хрупкий слой выкрашивается при вибрациях. Вернулись к классике — нержавейка с низкотемпературной закалкой.

На https://www.xld-russia.ru в разделе нестандартных редукторов как раз есть примеры с спецсталями. Мы там как-то делали колёса для криогенной техники — пришлось даже усадку при -196°C просчитывать. Мелочь, а без неё вся сборка летит в тартарары.

Сборка и монтаж: где теория встречается с кривыми руками

Самое обидное — когда идеальное колесо грохают при запрессовке на вал. Видел случаи, когда монтажники не грели ступицу, а били кувалдой — в итоге микротрещины по посадочному отверстию. Потом этот редуктор у заказчика через 200 часов работы посыпался.

Зазоры... Вот что вечная головная боль. По учебнику всё ясно: боковой зазор — это компенсация температурных расширений. А попробуй объясни это настройщику, который привык ?на слух? регулировать. Особенно в многоступенчатых редукторах, где накопленная погрешность съедает весь КПД.

Кстати, про нестандартные решения — на том же сайте завода есть кейс с текстильным оборудованием. Там пришлось делать зубчатые колёса с шумопоглощающим покрытием. Не то чтобы это сильно помогало, но заказчик настоял — вибрации их ткацкие станки не выдерживали.

Диагностика и отказы: читаем историю по зубам

Когда разбираешь убитую шестерню — она как открытая книга. Вот этот блестящий след — контактная усталость, а эти выщерблины — кавитация в масле. Самое коварное — фреттинг-коррозия на шлицах, её часто путают с банальной ржавчиной.

Помню, на цементной мельнице постоянно выходили из строя колёса промежуточной передачи. Оказалось, проблема не в металле, а в перекосе корпуса редуктора на 0,3 миллиметра. Пришлось ставить компенсационные прокладки — дешёвое решение, которое спасло от замены всего узла.

Сейчас многие увлекаются спектральным анализом масла — мол, по частицам износа можно всё предсказать. Спору нет, метод рабочий, но на том же судовом редукторе от ?Цзыян Синлида? проще регулярно замерять температурные режимы. Дешевле и надёжнее.

Эволюция технологий: что изменилось за 25 лет

Когда наш завод только начинал в 1995 году, фрезерование зубьев было целым ритуалом. Сейчас ЧПУ станки режут профиль за пару проходов, но... Идеальной геометрии всё равно не получается. Особенно с крупным модулем — там после термообработки всё равно ведёт.

Шлифование — вот где прогресс налицо. Раньше CBN круги были диковинкой, а сейчас даже новичок может выдерживать 6-ю степень точности. Хотя лично я до сих пор считаю, что припуск под шлифовку лучше оставлять побольше — пусть дороже, но надёжнее.

Заметил интересную тенденцию — последние лет пять всё чаще запрашивают колёса с модификацией головки зуба. Не та самая банальная скруглённая кромка, а полноценный топ-релиф для снижения шума. Видимо, европейские нормы по шумности докатились и до нашего рынка.

Нестандартные случаи: когда теория молчит

Был у нас заказ на зубчатые колёса для мешалки химического реактора. Температура +300°C, агрессивная среда. Рассчитали всё по книжкам, сделали из жаропрочной стали... А через месяц заказчик вернул — зубья ?поплыли?. Оказалось, расчётные модули упругости для таких температур просто не существуют в природе.

Ещё запомнился кейс с повышающим редуктором для ветрогенератора. Там проблема была не в зубьях, а в самом валу — крутильные колебания от лопастей создавали резонанс. Пришлось переделывать всю кинематическую схему, хотя изначально заказ был только на пару шестерён.

Сейчас на https://www.xld-russia.ru в разделе компонентов как раз можно увидеть примеры таких нестандартных решений. Мы там как-то публиковали фото колёс с асимметричным профилем зуба — для реверсных механизмов с разной нагрузкой в направлениях.

Вместо эпилога: почему зубчатое колесо — это философия

Если вдуматься — любая шестерёнка это компромисс. Между прочностью и весом, между точностью и ценой, между долговечностью и ремонтопригодностью. Иногда смотришь на чертёж и понимаешь — вот здесь можно сэкономить, а здесь лучше перестраховаться.

Молодые инженеры часто ищут идеальную формулу. А опыт показывает — иногда проще поставить зубчатое колесо на класс точности ниже, но с грамотной термообработкой. Как говорил мой первый мастер: ?Шестерня должна не чертёж соответствовать, а работать?.

Сейчас, глядя на новые станки с лазерной закалкой и 3D-контролем геометрии, понимаешь — прогресс не остановить. Но базовые принципы, заложенные ещё в советских учебниках, всё равно остаются актуальными. Главное — понимать, когда их можно нарушить.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

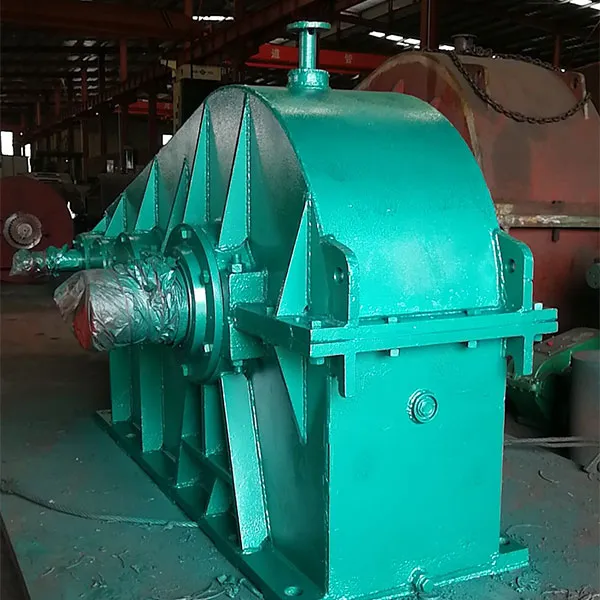

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Связанный поиск

Связанный поиск- редуктор параллельный цилиндрический

- зубчатые колеса с подшипником

- 1в62г колесо зубчатое фартука производитель

- Полиамидная зубчатая муфта в сборе производитель

- Насадной цилиндрический редуктор производители

- Колесо зубчатое z87 м20 no 3519.09 03.210 производитель

- Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный производитель

- Колесо зубчатое распредвала д04 005 производитель

- чертеж зубьев зубчатого колеса

- Цепные колеса звездочки зубчатые производитель