зубчатое колесо в планетарной передаче

Если честно, многие до сих пор путают, где в планетарке главная нагрузка — на сателлитах или на центральном колесе? На деле всё сложнее: именно зубчатое колесо в эпицентре системы часто становится точкой отказа, особенно когда речь идёт о редукторах с жёсткими циклами работы.

Почему геометрия зубца решает всё

Вот смотрю на чертёж сателлита для судового редуктора — заказчик требовал увеличенный крутящий момент, но без изменения габаритов. Пришлось пересчитывать профиль зуба под 25 градусов вместо стандартных 20. Казалось бы, мелочь? Но на испытаниях именно этот угол снял пиковые напряжения в основании зуба.

Кстати, о материалах. Часто вижу, как коллеги берут сталь 40Х без альтернатив, но для мобильных планетарных систем в горной технике мы перешли на 38ХН3МФА — пусть дороже, но усталостная прочность выше на 15%. Особенно критично для колёс с цементацией на глубину 1.2-1.4 мм.

Запомнил один случай на сборке редуктора для конвейера: технолог не учёл термоусадку при посадке водила — после термообработки зазоры ушли в минус. Пришлось экстренно шлифовать тыльные стороны зубьев. Теперь всегда оставляем компенсационный допуск по торцам.

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

Как-то разбирали отказ редуктора от конкурентов — планетарная ступень развалилась через 200 часов. При вскрытии увидел: сателлиты смещены на 0.3 мм от номинала, видимо, сборщик не проконтролировал соосность. Результат — контакт по кромке зуба и выкрашивание за 3 недели.

У нас на заводе 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' для таких случаев ввели обязательную калибровку осей сателлитов на каждой десятой сборке. Да, трудозатраты выросли, но количество рекламаций упало вчетверо за два года.

Ещё нюанс — балансировка. Для высокооборотных передач (выше 3000 об/мин) мы балансируем весь узел в сборе, а не отдельные колёса. Разница в вибрациях до 40% по сравнению с классическим подходом.

Практика против теории: где учебники врут

В расчётах по ГОСТу нет параметра 'микросдвиг фазы при неравномерной нагрузке', а в реальных редукторах он есть. Особенно заметно в многопоточных планетарках — разница в зазорах всего в 5-8 микрон даёт перераспределение нагрузки до 30% между сателлитами.

Помню, как для тяжёлого станка делали передачу с тремя сателлитами. По расчётам всё сходилось, но на испытаниях один из подшипников перегревался. Оказалось, жесткость корпуса в зоне крепления водила была недостаточной — пришлось добавлять рёбра жёсткости прямо на готовой отливке.

Сейчас на https://www.xld-russia.ru в разделе нестандартных редукторов мы отдельно указываем возможность корректировки зазоров под конкретный режим работы. Клиенты из горнодобывающей отрасли особенно ценят это — у них нагрузки скачкообразные.

Технологические хитрости, которые не афишируют

Шлифовка зубьев после закалки — казалось бы, рутина. Но если делать её в два прохода с разными кругами (сначала электрокорунд, потом карбид кремния), шероховатость падает до Ra 0.4. Для зубчатых колёс в планетарных передачах это даёт прирост по контактной выносливости почти на 18%.

На нашем производстве до сих пор спорят про полирование — некоторые инженеры считают его избыточным. Но для судовых редукторов, где ресурс измеряется десятками лет, мы всё равно делаем финишную обработку вихревыми головами. Море не прощает мелочей.

Интересный момент с термообработкой: для колёс диаметром свыше 800 мм мы используем ступенчатый отпуск — сначала 300 градусов, потом 180. Методом проб и ошибок выяснили, что так снимаются напряжения от цементации без потери твёрдости на глубине.

Когда стандарты мешают, а не помогают

По ГОСТ 16532-70 расчёт ведётся для равномерного износа, но в реальных планетарках сателлиты изнашиваются неравномерно — тот, что ближе к входному валу, всегда получает больше нагрузки. Приходится вводить поправочные коэффициенты, которых нет в нормативных документах.

Особенно заметно в редукторах для буровых установок — там ударные нагрузки могут в 3-4 раза превышать расчётные. Как-то пришлось переделывать зубчатое колесо с модулем 12 на 14 прямо в процессе серийного производства — заказчик изменил техусловия после первых испытаний.

Сейчас на заводе 'Цзыян Синлида' для таких случаев держим двойной запас заготовок — вдруг придётся оперативно менять параметры. Опыт 1995 года научил: лучше иметь лишний запас, чем сорвать контракт из-за мелочи.

Что в итоге имеет значение

Главный вывод за 25 лет работы: идеальное зубчатое колесо для планетарной передачи — это не то, что прошло все проверки по ГОСТу, а то, что выдержало специфичные нагрузки конкретного механизма. Иногда проще увеличить модуль на 0.5, чем подбирать суперсталь.

Сейчас, глядя на новые заказы, всегда спрашиваю заказчиков про реальные режимы работы, а не только паспортные данные. Часто оказывается, что кратковременные перегрузки — это норма, а не аварийная ситуация. Под такие условия и проектируем.

Кстати, для нестандартных редукторов по индивидуальному заказу мы сейчас пробуем лазерную закалку зубьев — пока эксперименты, но первые результаты обнадёживают. Возможно, через пару лет это станет новым стандартом для ответственных узлов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

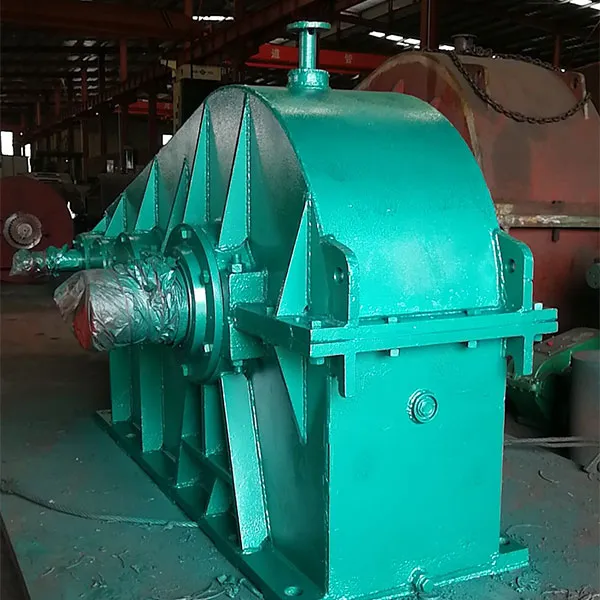

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30° -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Связанный поиск

Связанный поиск- редукторы двухступенчатые цилиндрические соосные

- Двигатель с цилиндрическим редуктором производитель

- механические реверс редукторы

- Лебедки судовые гидравлические производитель

- упругое зубчатое колесо

- мотор редуктор цилиндрический купить

- Зубчатое колесо с внутренним зацеплением производитель

- муфта зубчатая мз 10

- Муфта зубчатая полиамидная 45 зубьев производитель

- колесо зубчатое круговой зуб