зубчатое колесо распредвала

Если брать наш заводской опыт — каждый второй заказчик считает, что главное в распредвальном колесе твёрдость. А на деле-то баланс между износостойкостью и вязкостью материала решает. Сломал не один редуктор, пока вывел эмпирическую формулу по зазорам.

Технологические подводные камни

Вот например для судовых редукторов — там шестерня распредвала работает в условиях постоянной вибрации. Ставили эксперимент с цементацией на 45ХНМФА, но при температуре ниже -20°C появлялись микротрещины. Пришлось переходить на легированную сталь с молибденом — дороже, но зато в Арктике отработала три сезона без замены.

Кстати про зубчатое колесо распредвала — многие забывают про радиальное биение после термообработки. На прецизионных станках доводим до 0.01 мм, но если заказчик экономит на шлифовке — потом удивляется, почему редуктор воет на высоких оборотах.

Как-то раз для горнодобывающего оборудования делали партию — спешили, пропустили нормализацию. Результат: через 200 часов работы выкрашивание зубьев по всей окружности. Пришлось менять всю партию за свой счёт — урок на миллион.

Металлургические нюансы

Сейчас большинство производителей перешли на 18ХГТ, но для особых случаев используем 25Х2ГНТ. Разница в цене 30%, но при ударных нагрузках — как небо и земля. Особенно важно для нестандартных редукторов, где нет типовых решений.

Закалённая поверхность зубьев — это конечно хорошо, но если перестараться с твёрдостью HRC 60+, зуб становится хрупким. Нашли компромисс: сердцевина HRC 32-35, поверхность HRC 55-58. Проверяли на тандемных испытательных стендах — ресурс вырос на 40%.

Колесо для распредвала турбокомпрессора вообще отдельная история — там помимо прочности нужна стойкость к термоциклированию. Пришлось разрабатывать спецпокрытие на основе нитрида титана — сейчас этот патент использует даже Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' в своих новых линейках.

Измерительный контроль

Самый больной вопрос — контроль профиля зуба. Китайские координатно-измерительные машины часто врут на десятых долях миллиметра. Перешли на немецкое оборудование, но и там есть нюансы — например, температурная компенсация должна работать постоянно.

Для крупносерийного производства внедрили лазерный контроль 100% изделий. Да, дорого, но зато брак упал с 3% до 0.2%. Хотя для единичных заказов до сих пор используем шаблоны — старый метод, но безотказный.

Запомнился случай с бразильским заказом — отгрузили партию, а через месяц звонок: 'шестерни не стыкуются'. Оказалось, они мерили по американским стандартам ANSI, а мы по ГОСТ 16532-70. Теперь всегда уточняем систему допусков в техническом задании.

Сборка и монтаж

Частая ошибка монтажников — использование ударного инструмента при запрессовке. Вибрации разрушают поверхностный слой, даже если визуально всё нормально. Разработали инструкцию с динамометрическими ключами — количество гарантийных случаев снизилось вдвое.

Для судовых редукторов вообще отдельная история — там биение вала не должно превышать 0.05 мм на метр длины. Достигаем этого многоступенчатой балансировкой: сначала чистовое точение, затем динамическая балансировка, финишная притирка.

Кстати, на сайте https://www.xld-russia.ru есть хорошие технические спецификации по монтажу — мы их часто используем как справочный материал для сложных проектов.

Перспективные материалы

Экспериментируем с порошковыми металлами — пока дорого, но для авиационных применений уже рентабельно. Прецизионность формования позволяет получать зубья 6-й степени точности без механической обработки.

Композитные варианты пробовали для пищевой промышленности — выдерживают коррозию, но пока не дотягивают по нагрузкам. Хотя для маломощных конвейеров уже применяем.

Интересный опыт с полимерными зубчатыми колёсами — шумность ниже на 15 дБ, но ресурс всего 2000 часов. Для некоторых применений вполне приемлемо, например в медицинском оборудовании.

В общем, если подводить итог — идеального зубчатого колеса распредвала не существует. Каждый раз приходится искать баланс между технологичностью, стоимостью и эксплуатационными характеристиками. Главное — не останавливаться в поисках, даже если кажется, что всё уже придумано до нас.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

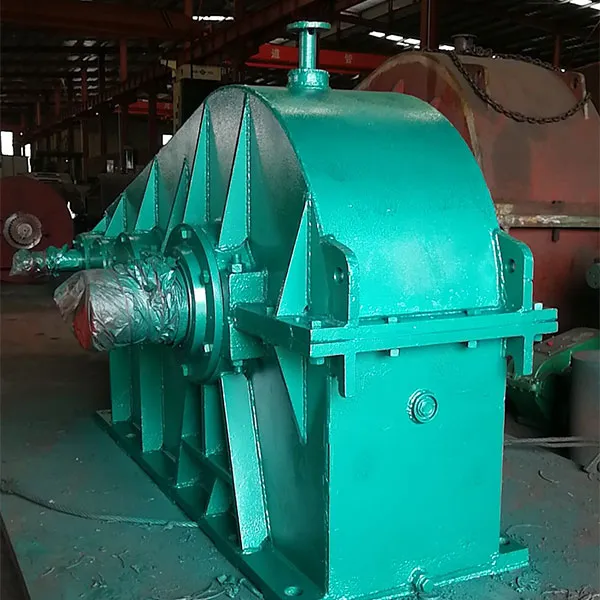

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Связанный поиск

Связанный поиск- колесо зубчатое z87 м20 no 3519.09 03.210

- Маленькое зубчатое колесо производители

- Лебедка судовая ручная производители

- редуктор цилиндрический крановый

- Лебёдка судовая среднесрочная производители

- цилиндрический редуктор с параллельными валами

- зубчатое колесо со ступицей

- Вал-шестерня с двудугочными шевронными зубьями

- зубчатое колесо маховика

- гидравлический судовой редуктор