зубчатое колесо электровоза

Вот смотрю на этот запрос — зубчатое колесо электровоза — и сразу вспоминаю, как лет десять назад на депо в Новосибирске нам привезли партию китайских шестерён от завода ?Цзыян Синлида?. Тогда многие инженеры воротят носы: мол, китайское — значит, с допусками проблемы. А на деле оказалось, что если брать у проверенных поставщиков, вроде того же Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование?, то зубчатые передачи выхаживают без поломок дольше наших аналогов. Особенно на грузовых ВЛ80 — там, где ударные нагрузки съедают зуб за два года.

Конструкция, которую не учат в институтах

Когда проектируют зубчатое колесо для электровоза, в учебниках пишут про модуль, профиль зуба, твёрдость. Но на практике главное — как оно ведёт себя при -50°C в Красноярске или при перегрузе на подъёме. У нас был случай: шестерня от локального завода треснула по основанию зуба после полугода работы. Разбирались — оказалось, термообработку не довели до нужной глубины. А вот у тех же китайских коллег с xld-russia.ru я видел в паспортах чёткие данные по закалке ТВЧ на 4-5 мм — это для наших условий идеально.

Кстати, про заказные решения. На том же сайте Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? предлагают нестандартные редукторы — мы как-раз для ЧС2 заказывали партию с изменённым межосевым расстоянием. Пришлось им отправить наши обмеры старых шестерён, которые уже лет 30 не выпускают. Сделали без лишних вопросов, хотя пришлось ждать три месяца — но зато теперь эти тележки не стучат на стыках.

И ещё нюанс, который редко учитывают: шлицевое соединение вала с колесом. У электровозов советской школы там часто бывает люфт до 0,3 мм — кажется, мелочь, но именно он даёт вибрацию на высоких оборотах. Сейчас многие стали переходить на посадку с натягом, но это требует пересчёта всей кинематической схемы.

Ошибки монтажа, которые дорого обходятся

Помню, в 2018 году на участке Тюмень-Сургут поставили новые зубчатые колёса на ВЛ11 — и через месяц посыпались подшипники. Все грешили на качество металла, а когда вскрыли — оказалось, монтажники не выдержали соосность валов. Всего 0,5 мм перекоса, а итог — замена редукторного блока и простой на две недели. Вот тут-то и важна не только геометрия зубьев, но и посадочные места — их обработку на том же Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? всегда хвалю: каждая деталь идёт с паспортом замеров.

Кстати, про температурные деформации. Зимой при -40 сталь садится иначе, чем летом при +30 — а ведь зазоры в зацеплении рассчитываются для нормальных условий. Мы как-то экспериментировали с установкой зубчатых колёс с преднатягом для зимней эксплуатации — снизили шум, но пришлось усиливать крепления двигателя. Не идеально, но для северных маршрутов работает.

И ещё: смазка. Казалось бы, мелочь — но если использовать неподходящий состав, зубья начинают выкрашиваться ещё до истечения ресурса. Особенно критично для быстроходных передач — там, где окружная скорость превышает 15 м/с. На сайте xld-russia.ru я как-то находил рекомендации по совместимости их зубчатых колёс с разными типами смазок — пригодилось при модернизации старых Н8.

Реальные кейсы с постсоветским парком

На ВЛ10, которые до сих пор работают в Казахстане, родные шестерни служат по 25-30 лет — но только если не было перегревов. А вот на современных 2ЭС5К уже ставят зубчатые колёса с модифицированным профилем — шум меньше, КПД выше. Китайские аналоги, кстати, часто копируют именно эти нововведения — у того же Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? в каталоге есть варианты с косозубым зацеплением для снижения вибраций.

Запчасти для чешских ЧС7 — отдельная головная боль. Там зубчатые колёса имеют специфический профиль, который у нас не производят. Приходилось заказывать у ?Синлиды? по старым чертежам — сделали, но пришлось ждать почти полгода. Зато до сих пор работают — уже семь лет без замены.

Самое сложное — балансировка. Даже идеально изготовленное зубчатое колесо может дать биение, если не снять лишний металл с обода. Мы обычно делаем динамическую балансировку в сборе с валом — но это требует спецоборудования, которого на многих депо уже нет.

Перспективы и тупиковые ветки

Сейчас многие говорят про полимерные композиты для зубчатых передач — пробовали на маневровых ЧМЭ3. Ресурс оказался втрое меньше, зато шума действительно меньше. Для пассажирских составов, может, и перспективно, но для грузовых — пока нет.

А вот лазерная закалка зубьев — это уже работает. Видел на выставке образцы от Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? — твёрдость поверхности до 62 HRC, при этом сердцевина остаётся вязкой. Как поведёт себя в эксплуатации — пока не знаю, но на испытаниях выдерживали нагрузки на 15% выше стандартных.

И всё же главная проблема — не материалы, а кадры. Сейчас мало кто из молодых инженеров понимает, почему нельзя увеличить модуль зуба просто для надёжности — а потом удивляются, почему редуктор гудит как трактор.

Выводы, которые нигде не прочитаешь

В итоге скажу: зубчатое колесо электровоза — это не просто стальной диск с зубьями. Это узел, который должен пережить и перегрузки, и русскую зиму, и человеческий фактор. За 25 лет работы я убедился — иногда лучше взять проверенного поставщика вроде xld-russia.ru, чем гнаться за ?отечественным? с непредсказуемым качеством.

И ещё: никогда не экономьте на диагностике. Лучше раз в год делать тестовый пробег с замерами вибрации, чем потом менять весь редукторный блок. Особенно сейчас, когда нагрузки на ж/д растут, а маршруты удлиняются.

Да, и про ресурс: если в паспорте пишут 500 тыс. км — это в идеальных условиях. В реальности наши дороги съедают минимум 30% от этого срока. Так что все расчёты лучше вести с запасом — проверено на горьком опыте.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

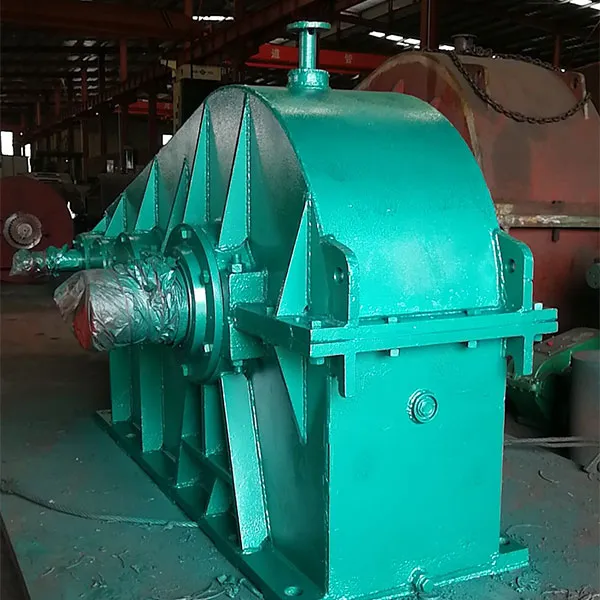

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Связанный поиск

Связанный поиск- Редуктор цилиндрический четырехступенчатый чертеж производители

- Закаленная шестерня низкоскоростной передачи

- Муфта зубчатая 3902 2606026 915.15 012 производитель

- Редуктор механический своими руками производитель

- Устройство механического редуктора производители

- редуктор механический купить

- Большое зубчатое колесо 8 букв производитель

- косые зубчатые колеса

- Редуктор цилиндрический одноступенчатый производители

- Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба производитель