Зубчатое колесо электровоза производитель

Когда ищешь производителя зубчатых колес для электровозов, часто сталкиваешься с тем, что многие путают обычные шестерни с теми, что должны выдерживать ударные нагрузки и постоянные перепады температур. Вот, например, в прошлом месяце на депо в Новосибирске пришлось экстренно менять пару колес — поставщик из Твери уверял, что его продукция подходит, но через 2000 моточасов появились трещины у основания зубьев. Пришлось разбираться, почему не подошла закалка ТВЧ, и тут выяснилось, что для наших нагрузок нужен не просто твердый поверхностный слой, а определенная вязкость сердцевины. Именно поэтому сейчас все чаще смотрим в сторону китайских производителей, которые специализируются на редукторном оборудовании — у них и технологии отработанные, и тесты на усталость проводят дольше.

Критерии выбора зубчатых колес для тяговых передач

Если брать конкретно зубчатое колесо электровоза, то здесь важен не столько материал, сколько геометрия зуба и способ финишной обработки. Помню, в 2018 году мы пробовали ставить колеса с модифицированным эвольвентным профилем — теоретически должно было снизить шумность, но на практике пришлось переделывать посадочные места на валах. Оказалось, что при перекосах даже в 0,2 мм начинает работать не вся поверхность зуба, а только кромка. Отсюда и повышенный износ.

Сейчас многие депо переходят на зубчатые колеса с шевированием — это дает плавность хода, но требует идеальной чистоты масла. На старых ВЛ80 иногда забывают менять фильтры, и тогда абразивные частицы сводят на нет все преимущества точной обработки. Кстати, у Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' в каталоге есть серия как раз под такие условия — с увеличенным запасом по толщине зуба и антифрикционным покрытием.

Что еще часто упускают — термическую обработку. Сквозная закалка хороша для крановых механизмов, но для электровозов, где есть ударные нагрузки при сцеплении, лучше поверхностная с плавным переходом твердости. Иначе в зоне концентрации напряжений (у основания зуба) могут пойти микротрещины. Проверяли как-то колеса от неизвестного производителя — вроде бы твердость по Роквеллу в норме, а при работе на морозе -40°C лопались как стеклянные.

Опыт работы с китайскими производителями

Когда впервые заказали партию у Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование', скепсиса было много. Но их техдокументация показала, что они понимают специфику — отдельно прописали требования к биению торцовых поверхностей (не более 0,05 мм для колес диаметром свыше 800 мм). Это важный момент, который многие отечественные заводы игнорируют, хотя именно от этого зависит равномерность прилегания ступицы.

На их сайте https://www.xld-russia.ru сейчас можно посмотреть не только каталоги, но и примеры расчетов на контактную прочность для разных режимов работы. Особенно полезно для тех, кто занимается модернизацией старых электровозов — там нагрузки часто превышают паспортные из-за увеличенной массы составов.

Из интересного: они предлагают нестандартные решения для зубчатых колес с упрочненной поверхностью — например, при ремонте ЧС7 мы ставили их колеса с азотированием вместо цементации. Ресурс получился на 15% выше, хотя изначально сомневались в стойкости к питтингу.

Технологические нюансы, которые влияют на ресурс

Шлифование после закалки — казалось бы, банальная операция, но именно здесь часто кроются проблемы. Если перегреть поверхность зуба, появляются прижоги, которые становятся очагами усталостных разрушений. У того же завода из Цзыяна в процессе контроля используют магнитопорошковый метод — дешево, но эффективно выявляет такие дефекты.

Еще один момент — балансировка. Для высокооборотных передач (например, на новых ЭП20) дисбаланс даже в 5 г·см уже критичен. Приходится делать динамическую балансировку в сборе с валом, но некоторые производители экономят и поставляют колеса с балансировочными отверстиями только в одной плоскости.

Заметил, что у качественных производителей всегда есть варианты исполнения по точности — для редукторов тяговых передач лучше брать не ниже 6-й степени по ГОСТ 1643, хотя многие стараются сэкономить и ставят 7-ю. Разница в цене 10-12%, а в ресурсе — почти 40%.

Практические случаи и ошибки монтажа

В прошлом году на депо в Красноярске пытались установить зубчатое колесо от локального производителя без предварительного подогрева — результат предсказуем: посадка с натягом привела к смятию шпоночного паза. Пришлось выбросить обе детали. Теперь всегда проверяем, чтобы в техусловиях был четко прописан температурный режим монтажа.

Еще частая ошибка — неправильный выбор посадки. Для ведущих колес электровозов натяг должен быть в пределах 0,08-0,12 мм от номинала, но некоторые механики по привычке ставят с зазором, как для обычных редукторов. Последствия проявляются не сразу — сначала появляется люфт только при реверсировании, а через 10-15 тыс. км начинается интенсивное изнашивание.

Кстати, у китайских производителей типа Синлида в паспортах на зубчатые колеса всегда есть схемы рекомендуемых посадок — это экономит время при подготовке техзадания на ремонт.

Перспективы и нестандартные решения

Сейчас все чаще рассматриваем вариант с использованием зубчатых колес из порошковых материалов — у того же завода есть опытные образцы. Для серийного применения пока рано, но для отдельных узлов, где важна точность формы, уже пробуем. Преимущество — минимальные припуски на механическую обработку.

Из интересных наработок — комбинированные колеса, где ступица из конструкционной стали, а зубчатый венец из легированной. Это снижает массу и стоимость, но требует точной технологии сборки. На электровозах пока не апробировали, но на тепловозах ТЭМ2 уже есть положительный опыт.

Если говорить о трендах, то постепенно переходим на колеса с модифицированным профилем — не просто эвольвента, а с коррекцией головки зуба. Это снижает пиковые контактные напряжения на 18-20%, правда, требует пересчета всей кинематики передачи.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

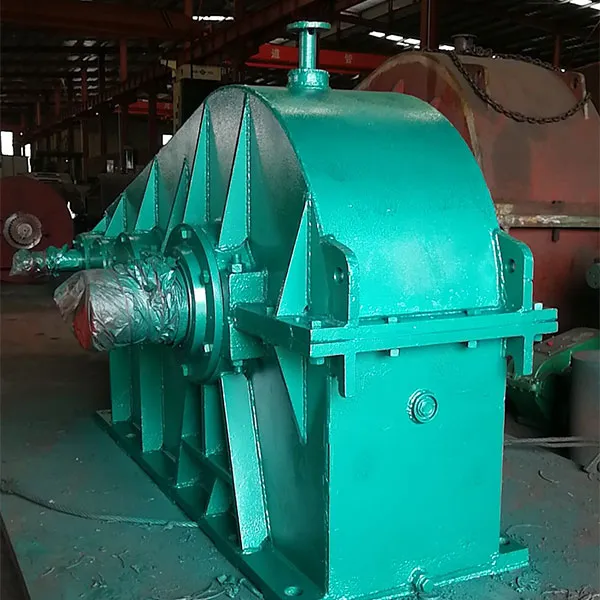

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Связанный поиск

Связанный поиск- Редуктор цилиндрический четырехступенчатый чертеж производители

- зубчатое колесо червячной передачи

- одноступенчатый цилиндрический редуктор схема

- Редуктор судового двигателя производитель

- зубчатая передача рейка колесо

- Зубчатое колесо m 5 производитель

- Посадка вал зубчатое колесо производители

- зубчатая муфта пластиковая

- Нестандартный редуктор по индивидуальному проекту

- Режущее зубчатое колесо производитель