Зубчатые колеса маленького диаметра производитель

Когда говорят про зубчатые колеса маленького диаметра, часто представляют просто уменьшенную копию стандартных шестерен — а это первая ошибка. На деле тут свой набор проблем: от выбора марки стали до контроля биения в сборе. Мелкий диаметр не значит проще, иногда как раз наоборот — допуски жестче, а дефекты виднее.

Почему малый диаметр — это отдельная история

Стандартные редукторы часто проектируют под усредненные нагрузки, но с мелкими колесами все иначе. Помню, как на одном из заказов для текстильного оборудования пришлось переделывать партию — заказчик хотел сэкономить на материале, поставил сталь 40Х вместо ШХ15. Результат? Зубья начали выкрашиваться после двух недель работы. Пришлось объяснять, что для диаметров меньше 50 мм без подшипниковой стали не обойтись — поверхностная твердость тут не компенсирует недостаток вязкости сердцевины.

Еще момент — термообработка. Мелкие детали сильнее коробятся при закалке, особенно если речь о зубьях с модулем меньше 1.5. Мы в цехе иногда шутим: ?мелкие шестерни любят медленный нагрев и быстрый отпуск?. На практике это значит, что для партии колес под мотор-редукторы 4МЦ2С приходится делать индивидуальную оснастку — иначе биение по зубчатому венцу выходит за 0.03 мм.

Кстати, про биение. Контролируем его не только на станке, но и в сборе с валами. Была история с пищевым комбайном — шестерни вроде бы по чертежам, а вибрация на высоких оборотах. Оказалось, проблема в посадке — при диаметре 20 мм даже +0.01 мм люфта дает шум. Пришлось пересматривать систему допусков.

Оборудование и технологические компромиссы

Для мелких модульных колес часто используют зубофрезерные станки 5К32А — надежные, но с ограничением по минимальному модулю. Когда поступил заказ на колеса с модулем 0.8 для медицинских микроредукторов, пришлось адаптировать технологию — перешли на шлифование червячными кругами с СBN-покрытием. Дороже, но качество поверхности того стоило.

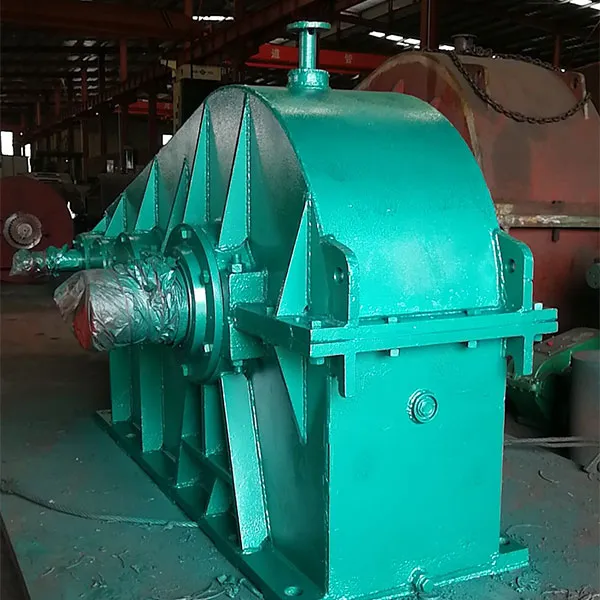

Интересный случай был с заводом ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? — они как раз специализируются на нестандартных решениях. На их сайте xld-russia.ru видно, что предлагают и компоненты зубчатых колес, причем для малых диаметров делают упор на цементацию. Это логично — при толщине зуба 1-2 мм азотирование не дает равномерного слоя.

Что еще важно — чистота обработки. Для колес диаметром до 30 мм мы доводим шероховатость до Ra 0.4, иначе масляная пленка не держится. Но тут есть нюанс: полировка после термообработки иногда снимает упрочненный слой. Приходится искать баланс между геометрией и прочностью.

Материалы: от стандартных сталей до экзотики

Чаще всего для мелких диаметров идет сталь 20ХГТ или 12ХН3А — проверенные варианты. Но в последнее время растет спрос на порошковые металлы — особенно для серийных партий где-нибудь в бытовой технике. Плюсы очевидны: меньше отходов, стабильность размеров. Но есть и подводные камни — пористость структуры снижает контактную прочность.

Помню, экспериментировали с бронзой БрАЖ9-4 для шестеренок в химическом оборудовании — коррозию выдерживает, но износ зубьев выше ожидаемого. Вернулись к нержавейке 40Х13 с последующим низкотемпературным азотированием — дороже, но ресурс в три раза больше.

Завод ?Цзыян Синлида? в своем ассортименте указывает редукторы с закаленной поверхностью зубьев — это как раз про наш случай. Для малых диаметров такой подход часто оптимален: сердцевина остается вязкой, а поверхность работает на износ. Главное — контролировать глубину упрочненного слоя чтобы не было хрупкого излома.

Контроль качества: от микрометра до микроскопа

С мелкими колесами обычный калибр-скоба не всегда работает — упругая деформация самой детоли мешает измерениям. Перешли на оптические проекторы с увеличением ×50 — так видно не только размер, но и мелкие заусенцы на кромках зубьев.

Обязательный этап — проверка на шумовом стенде. Даже при идеальной геометрии бывают проблемы с контактом. Как-то раз для роботизированного манипулятора делали партию шестерен — на стенде одна из двадцати издавала характерный щелчок. Причина оказалась в остаточных напряжениях после шлифования — помог низкотемпературный отжиг.

Твердость проверяем по Роквеллу (шкала C), но для деталей тоньше 5 мм иногда переходим на Виккерса — меньше риск продавить наконечником. Это кстати распространенная ошибка — использовать для всех размеров один метод измерения.

Практические кейсы и неочевидные решения

Для часовых механизмов как-то делали шестерни диаметром 3.2 мм — пришлось осваивать электрохимическую обработку. Стандартное фрезерование не подходило — нагрузки деформировали заготовку. Решение нашли, но выход годных составил всего 60% — видимо, предел для таких размеров.

Совсем другая история была с приводом для вентиляционного оборудования — там требовались колеса 45 мм из каленого чугуна. Казалось бы, проще не бывает, но при сушке появились микротрещины в теле зуба. Выяснили, что проблема в скорости охлаждения — для мелких деталей нужен более плавный переход температур.

Если говорить про зубчатые колеса маленького диаметра в целом — главный урок в том, что не бывает мелочей. Технология, которая работает для модуля 4, может полностью провалиться для модуля 0.5. И это нормально — каждая задача требует своего подхода, пусть даже в рамках одного завода или стандарта.

Вместо заключения: почему специфика важнее стандартов

В отрасли часто действуют по шаблону — берут типовой техпроцесс и масштабируют. С мелкими деталями этот номер не проходит. То термодеформация скажется сильнее, то монтажные напряжения перекосит посадку.

Опыт завода ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? (кстати, основан аж в 1995 году) подтверждает — универсальных решений нет. На их сайте видно, что предлагают и нестандартные редукторы по индивидуальному заказу — это как раз про то, что под каждый случай нужно подбирать материалы и технологии заново.

Так что если беретесь за зубчатые колеса маленького диаметра — готовьтесь к постоянным экспериментам. Иногда оптимальным окажется вариант, который в учебниках не описан — например, комбинированная термообработка или специальная СОЖ. Главное — не бояться отходить от стандартов когда того требует практика.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Связанный поиск

Связанный поиск- Зубчатое колесо в корпусе производитель

- редуктор цилиндрический крановый

- Цилиндрический одноступенчатый горизонтальный редуктор производители

- редуктор механический для ролетов с длинной цепью

- Подвижные зубчатые колеса производители

- Сборное зубчатое колесо производитель

- Вал гидротурбины для песчано-золотодобывающих судов производитель

- Судовая лебедка для подъема якоря производители

- муфта зубчатая гост 5006

- муфта зубчатая полиамидная 45 зубьев