муфта зубчатая приводная

Если честно, до сих пор встречаю проектантов, которые путают зубчатую муфту с цепной - внешне-то похожи, но нагрузку берут совершенно по-разному. Вот на прошлой неделе как раз разбирали поломку на прокатном стане - поставили не тот тип, теперь вал гуляет с люфтом под 1,5 мм.

Конструкционные особенности, которые не увидишь в каталогах

Заметил интересную вещь за 15 лет работы: многие производители экономят на торцевом уплотнении зубьев. Казалось бы, мелочь - но именно через этот зазор при работе в запылённых цехах проникает абразив. Проверял на муфтах от Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' - у них уплотнение двойное, с лабиринтным кольцом. Мелочь, а ресурс увеличивает на 30-40%.

Кстати про посадки: если для общепромышленных применений ещё можно смириться с допусками по 7-му квалитету, то для судовых редукторов (а их на том же заводе в Цзыяне делают с 95-го года) нужен строгий 6-й. Помню, как на сборке главного вала ледокола пришлось подбирать вал под муфту с точностью до микрона - терморасширение при -50°С давало такие зазоры, что стандартные решения просто не работали.

Материал зубьев - отдельная история. Испытывали как-то закалённую сталь 40Х против цементованной 20ХН3А. Разница в цене 25%, а нагрузку на кручение первая держит лучше. Но для ударных нагрузок всё-таки вторая предпочтительнее - пластичность выше.

Монтажные нюансы, о которых не пишут в инструкциях

До сих пор спорю с монтажниками насчёт нагрева перед установкой. Для муфт с посадочным диаметром от 200 мм - обязательно, иначе при запрессовке снимаешь монтажные фаски. Но греть надо строго до 80-90°С, не больше - иначе отпуск металла пойдёт.

Выверка валов - вечная головная боль. Лазерные системы, конечно, точность дают, но старый добрый индикатор часового типа ничем не хуже, если руки прямые. Главное - не забыть про тепловое расширение. Как-то на цементном заводе выставили валы идеально при +20°С, а при рабочей +150°С смещение получилось 0,3 мм - муфта застучала через неделю.

Болтовые соединения полумуфт - отдельная наука. Динамический момент затяжки всегда беру на 15-20% выше статического расчётного. И обязательно с контролем момента - динамометрическим ключом, а не 'на глаз'. Проверено: разброс усилия у разных монтажников достигает 40%.

Реальные случаи из практики

В 2018 году на лесопилке в Архангельске поставили стандартную муфту на пильный диск - через три месяца зубья посыпались. Оказалось, реверсы каждые 2 секунды создают знакопеременную нагрузку, которую обычные исполнения не держат. Пришлось заказывать специальное исполнение с увеличенным радиальным зазором.

А вот на конвейере горячего агломерата - обратная ситуация. Терморасширение валов до 5 мм, плюс вибрация. Стандартные зубчатые муфты не справлялись - разрабатывали кастомное решение с плавающими зубьями. Кстати, Завод 'Цзыян Синлида' как раз делает такие нестандартные исполнения - у них на сайте xld-russia.ru видел варианты с компенсацией смещений до 8 мм.

Самая курьёзная поломка была на мельнице: муфта разрушилась не от нагрузки, а от резонансных колебаний. Частота вращения 1500 об/мин совпала с собственной частотой конструкции. Теперь всегда проверяю этот параметр, особенно для длинных валов.

Специфичные применения

Для судовых редукторов - отдельная категория. Солестойкое покрытие обязательно, причём не кадмиевое (сейчас его почти не используют), а многослойное цинк-ламельное. В редукторном оборудовании от китайских производителей видел хорошие решения по защите от коррозии - тот же завод в Цзыяне использует метод ионно-плазменного напыления.

В шахтных подъёмниках важнее всего стопорение болтов. Вибрационная нагрузка такая, что стандартные гайки откручиваются за смену. Приходится или шплинтовать, или применять фрикционные стопорные гайки - последние надёжнее, но дороже на 30%.

На ветряных установках вообще особая история - там муфты работают в режиме неполного цикла, с постоянными знакопеременными нагрузками. Ресурс расчётный обычно 100 тысяч часов, но на практике редко кто добивается больше 70 тысяч. Хотя на новых моделях с асимметричным профилем зубья держат дольше.

Эволюция стандартов и материалов

Заметил, что за последние 10 лет ГОСТ отошёл на второй план - большинство производителей перешло на ISO 14084. Хотя в паспортах до сих пор пишут оба стандарта, как на том же сайте xld-russia.ru - видимо, для ностальгирующих специалистов.

Композитные полумуфты пробовали в 2017-м - не пошло. Для динамических нагрузок жёсткости не хватает, хотя вес снижается значительно. Зато для стационарных применений - перспективно, особенно с углеродным волокном.

Смазки сейчас ушли далеко вперёд - полимочевинные составы держат до 15 тысяч часов вместо прежних 5-6. Но важно не переборщить - излишняя закладка смазки приводит к перегреву из-за внутреннего трения. Оптимально заполнять 2/3 объёма, не больше.

Перспективные разработки

Сейчас экспериментируем с профилем Новикова - нагрузочная способность выше на 15-20%, но сложность изготовления возрастает в разы. Китайские производители, включая Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование', уже освоили эту технологию для спецзаказов.

Интересное направление - муфты с телеметрией. Встраиваемые датчики температуры и вибрации позволяют прогнозировать остаточный ресурс. Правда, пока дорого - добавляет 40-50% к стоимости, но для критичных применений оправдано.

Нано-покрытия ионно-плазменным методом - перспектива ближайших лет. Испытания показывают увеличение износостойкости в 2-2,5 раза. Думаю, через пару лет это станет стандартом для ответственных применений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

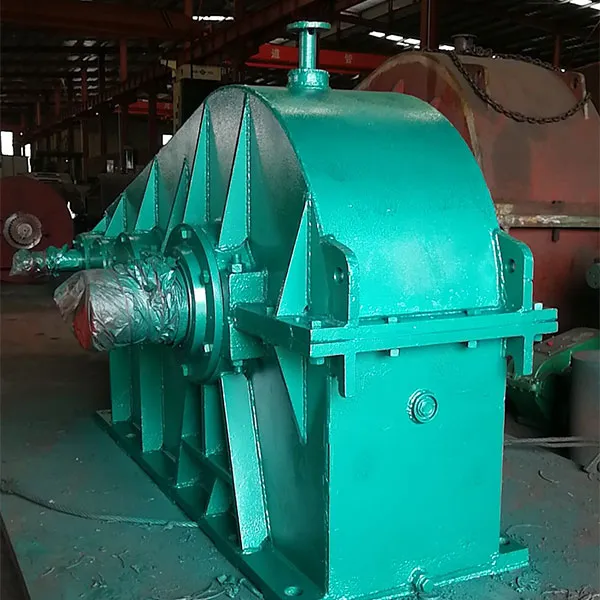

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная

Связанный поиск

Связанный поиск- редуктор цилиндрический цены

- Обработка цилиндрических зубчатых колес производитель

- Редуктор цилиндрический двухступенчатый производитель

- зубчатая муфта полиамидная

- редуктор цилиндрический с полым валом

- купить цилиндрическо конический редуктор

- Муфта зубчатая 4 производитель

- Плоское зубчатое колесо производитель

- реверс редуктор механический на 3д6

- Редуктор цилиндрический трехступенчатый производители