муфта зубчатая 250000 280 1

Когда видишь маркировку муфта зубчатая , первое, что приходит в голову — это типоразмер по старому ГОСТу. Но на деле за цифрами скрывается нюанс: 250000 указывает на условный крутящий момент в Н·м, 280 — диаметр вала в миллиметрах, а единица в конце часто означает исполнение или модификацию. Многие ошибочно полагают, что такие муфты универсальны, но в моей практике был случай, когда заказчик попытался установить её на вал 275 мм, просто проточив посадочное место — результат предсказуем: вибрация и быстрый износ зубьев.

Особенности конструкции и подбора

Зубчатая муфта этого типа — не просто две полумуфты с зубьями. Ключевой момент — зазор между зубьями, который должен компенсировать несоосность валов. Если взять продукцию Завод ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование?, то у них в паспорте на аналогичные изделия чётко прописаны допустимые угловые и радиальные смещения. Например, для вала 280 мм радиальное смещение не должно превышать 0,3 мм, иначе начинается локальный контакт, ведущий к выкрашиванию поверхности.

При подборе часто упускают температурный фактор. Помню, на цементном заводе под Красноярском муфта работала в помещении с перепадами от -30°C до +80°C. Через полгода появился люфт — оказалось, материал полумуфт не был рассчитан на такие условия. Пришлось переходить на вариант с термообработанными зубьями, который как раз предлагается на https://www.xld-russia.ru в разделе нестандартных решений.

Ещё один момент — смазка. В стандартной комплектации муфта зубчатая часто поставляется с консистентной смазкой, но для высокооборотных применений (выше 1500 об/мин) лучше переходить на циркуляционное масло. На практике это означает доработку корпуса с установкой маслоподводящих патрубков, что не всегда очевидно при заказе.

Ошибки монтажа и их последствия

Самая распространённая ошибка — монтаж без предварительного нагрева. Для вала 280 мм посадка должна быть плотной, иногда с натягом. Один механик в Воркуте пытался запрессовать муфту кувалдой — в результате появились микротрещины в ступице, которые выявились только через месяц работы под нагрузкой.

Выравнивание валов — отдельная тема. Лазерные системы выверки — это идеально, но в реальности часто используют щупы и рихтовочные пластины. Важный нюанс: при проверке зазоров нужно учитывать не только статическое положение, но и тепловое расширение. На химическом комбинате в Перми пренебрегли этим правилом — после выхода на рабочую температуру валы сместились, и муфта начала ?петь? с частотой 100 Гц.

Крепёж — кажется мелочью, но болты с классом прочности ниже 8.8 в таких соединениях недопустимы. Был случай на буровой, где сэкономили на болтах — через неделю работы четыре из двенадцати срезало, и муфта провернулась на валу, повредив шпоночный паз. Ремонт обошёлся дороже, чем первоначальная экономия.

Практические кейсы и адаптации

В 2018 году пришлось адаптировать муфту зубчатую для привода мельницы на горно-обогатительном комбинате. Стандартное исполнение не подходило из-за ударных нагрузок — увеличили ширину зубьев на 15% и перешли на сталь 40ХНМА вместо стандартной 40Х. Решение разрабатывали совместно с инженерами ?Цзыян Синлида?, используя их базу по нестандартным редукторам.

Для судовых редукторов тот же типоразмер требует другого подхода — там важна стойкость к коррозии. Вместо стандартного цинкового покрытия применяли кадмирование с пассивацией, хотя это и удорожает конструкцию на 20-25%. Но для морской среды экономия на защите приводит к выходу из строя за 2-3 года вместо расчётных 10.

Интересный опыт — использование подобных муфт в составе редукторов с закаленной поверхностью зубьев. Здесь важно соблюдать твёрдость обеих полумуфт в диапазоне 45-50 HRC. Если одна из них мягче, происходит интенсивный износ — как-то пришлось разбирать узел после 800 моточасов, где твердость одной полумуфты оказалась всего 35 HRC из-за брака в термообработке.

Сравнение с альтернативами и экономика

Часто рассматривают замену на упругие муфты — мол, проще в монтаже и дешевле. Но для мощностей свыше 500 кВт и моментов 250 кН·м это не вариант — упругие элементы быстро выходят из строя. Сравнивал как-то накапливание затрат: зубчатая муфта служит 5-7 лет при правильной эксплуатации, тогда как упругая требует замены каждые 1,5-2 года.

Для валов разного диаметра иногда используют переходные втулки, но это слабое место — увеличивается масса, появляется дополнительный стык. В одном проекте для насосной станции отказались от этой идеи после расчётов на вибростойкость — при резких пусках втулка давала дополнительный дисбаланс.

Стоимость — отдельный вопрос. Цена муфты зубчатой у разных производителей может отличаться в 2-3 раза. Но дешёвые варианты часто экономят на контроле качества зубчатых пар. Помню, пришлось вернуть партию из трёх муфт, где погрешность шага зубьев превышала допустимые 0,02 мм — это выявилось только при проверке на координатно-измерительной машине.

Техническое обслуживание и диагностика

Регламент ТО для таких муфт обычно предусматривает осмотр каждые 500 часов работы и замену смазки каждые 2000 часов. Но на практике интервалы приходится корректировать — в запылённых цехах смазка загрязняется быстрее. Разработали свою методику: брали пробы смазки и анализировали под микроскопом на наличие металлической стружки.

Вибродиагностика — обязательный элемент. Характерный признак проблем с зубчатой муфтой — рост вибрации на частоте зацепления. На компрессорной станции в Оренбурге так выявили начальную стадию износа — амплитуда на частоте 85 Гц выросла с 1,5 до 4,2 мм/с за два месяца. Успели запланировать замену во время планового останова.

Термография тоже полезна — перегрев в зоне зацепления указывает на недостаток смазки или чрезмерную нагрузку. С помощью тепловизора однажды обнаружили локальный нагрев до 120°C при норме 70-80°C — оказалось, нарушена соосность после ремонта фундамента.

Перспективы и модернизации

Современные тенденции — переход на муфты с мониторингом состояния. Встраивают датчики температуры и вибрации, что особенно актуально для ответственных применений. ?Цзыян Синлида? в своих новых разработках предлагает варианты со встроенными беспроводными датчиками — данные передаются на терминал каждые 10 минут.

Материалы тоже не стоят на месте — пробовали использовать порошковые стали для зубьев. Ресурс увеличился на 15-20%, но стоимость изготовления выросла почти вдвое. Для большинства применений это пока неоправданно, кроме особых случаев в энергетике.

В ближайшей перспективе вижу развитие самосмазывающихся вариантов — с полостями, заполненными полимерным материалом, который постепенно отдает смазку. Испытывали прототип на прокатном стане — пока результаты обнадёживающие, но стоимость ещё высока для серийного внедрения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

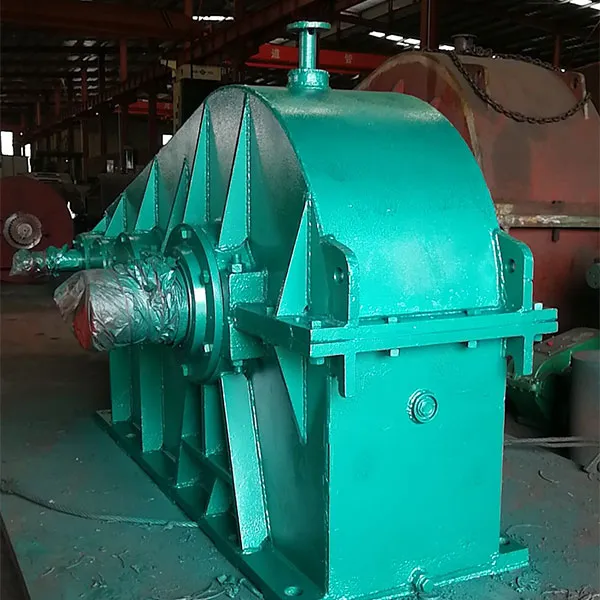

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Зубчатый вал

Зубчатый вал

Связанный поиск

Связанный поиск- Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба производитель

- муфта зубчатая z 60 m 1

- двигатель с цилиндрическим редуктором

- Редуктор цилиндрический цены производители

- Компас 3д зубчатое колесо производитель

- 3d редуктор цилиндрический производитель

- сварные зубчатые колеса

- цилиндрическое эвольвентное зубчатое колесо

- Колесо зубчатое распредвала д04 005 производитель

- Редукторы с мягкой поверхностью зубьев производитель