Одноступенчатый цилиндрический редуктор схема производитель

Когда ищешь в сети 'одноступенчатый цилиндрический редуктор схема производитель', часто натыкаешься на однотипные технические описания, где сухая теория забивает самую суть. Многие поставщики дают идеализированные схемы, но редко показывают, как эти узлы ведут себя под реальной нагрузкой или при нарушении условий монтажа. За годы работы с редукторным оборудованием понял: схема — это не просто чертёж, а отпечаток производственной культуры завода.

Конструктивные особенности, которые не пишут в каталогах

Взять ту же схему одноступенчатого цилиндрического редуктора. Казалось бы, ничего сложного: два вала, пара шестерён, корпус. Но вот на что редко обращают внимание — расположение дренажного отверстия. Если оно смещено даже на 5 мм от нижней точки, остатки масла будут накапливаться в картере, что зимой приводило у нас к образованию эмульсии. Пришлось переделывать литьевую оснастку на одном из заказов для Севера.

Кстати, о корпусах. Большинство производителей используют чугун СЧ20, но для вибронагруженных установок лучше подходит СЧ25 с добавлением меди. На заводе 'Цзыян Синлида' как раз обратили на это внимание — в их модификациях для дробильных комплексов толщина рёбер жёсткости увеличена на 12-15% по сравнению со стандартом. Не критично, но ресурс подшипникового узла возрастает почти на треть.

Ещё момент — схема смазки. В дешёвых редукторах часто экономят на маслоуказателях, ставят простейшие метки-риски. А ведь при наклоне редуктора всего на 10 градусов (что часто бывает в конвейерных линиях) уровень масла смещается, шестерни работают всухую. Пришлось как-то переделывать полдесятка редукторов для фасовочного оборудования — добавили косые маслоуказатели с двойной шкалой.

Производственные нюансы, влияющие на ресурс

Когда анализируешь схемы разных производителей, видишь разницу в подходах к термообработке. Например, твёрдость зубьев 58-62 HRC — стандарт для большинства заводов. Но если зубья закалены на всю глубину, при ударных нагрузках появляются микротрещины. Завод 'Цзыян Синлида' применяет сквозную закалку только для шестерён с модулем свыше 8 мм, для меньших модулей — цементацию на глубину 1,2-1,6 мм. Это видно по схеме расположения закалённого слоя в их технической документации.

Сборка — отдельная история. Помню, на одном из объектов поставили редукторы с идеальной по схеме соосностью валов. Через месяц — вибрация. Оказалось, производитель не учёл тепловое расширение — при работе зазоры в подшипниках выбирались, возникал люфт. Теперь всегда смотрю в схемах наличие температурных компенсаторов.

Любопытный момент с посадками подшипников. В схемах обычно указывают стандартные допуски, но для редукторов работающих в режиме 'старт-стоп' лучше использовать посадки с натягом 0-2 мкм. На практике это даёт прибавку к ресурсу до 40%, проверяли на редукторах для мешалок химического производства.

Ошибки проектирования, которые приходится исправлять

Часто в схемах забывают про технологичность обслуживания. Сталкивались с ситуацией, когда для замены сальника требовалось демонтировать весь редуктор с фундамента — конструкторы разместили крышку картера только с одной стороны. В схемах от 'Цзыян Синлида' заметил продуманный доступ к уплотнениям — съёмные крышки с двух сторон, что ускоряет ремонт в полевых условиях.

Ещё пример: вал-шестерни. Многие производители делают их цельноковаными, но при повреждении зубьев менять приходится весь узел. Рациональнее — сборная конструкция с посадкой на шпонку и стопорением. Правда, это увеличивает стоимость на 15-20%, зато ремонтопригодность выше. На своём опыте убедился, что для пищевой промышленности такой вариант предпочтительнее.

Раз уж заговорили о валах — их схема расположения должна учитывать не только передаваемый момент, но и радиальные нагрузки. Как-то пришлось переделывать привод ленточного транспортера: в штатной схеме производитель не предусмотрел дополнительную опору для выходного вала, из-за чего деформировался подшипниковый щит.

Материалы и покрытия: что действительно работает

В схемах редко указывают марки сталей для конкретных условий эксплуатации. Для умеренных нагрузок подходит сталь 40Х, но для ударных нагрузок лучше 35ХГСА — она менее хрупкая после закалки. Производитель 'Цзыян Синлида' в своих каталогах даёт рекомендации по материалу шестерён в зависимости от режима работы — полезная практика.

Антикоррозионные покрытия — отдельная тема. Фосфатирование с масляной пропиткой хорошо работает в сухих цехах, но для влажных сред нужна уже кадмиевая плакировка. В схемах это отражается маркировкой защитных покрытий, но многие поставщики экономят на этом этапе.

Интересное наблюдение: некоторые европейские производители в схемах указывают класс шероховатости всех поверхностей, включая посадочные места подшипников. Это кажется излишним, но на практике снижает риск задиров при сборке. Переняли этот подход для особо ответственных заказов.

Практические кейсы и доработки

Работая с редукторами для горнодобывающего оборудования, столкнулись с проблемой заедания валов при перекосах. В стандартной схеме не было компенсирующей муфты — добавили Oldham-муфту, что позволило компенсировать смещения до 3 мм. Это решение потом внедрили в серийные модели.

Ещё случай: на металлургическом комбинате редукторы работали при температуре окружающей среды +70°C. Стандартные схемы не учитывали тепловое расширение — пришлось разрабатывать систему принудительного охлаждения с дополнительными рёбрами на корпусе. Кстати, на www.xld-russia.ru в разделе специальных исполнений видел похожие решения для жаркого климата.

Для судовых редукторов важна схема расположения сальников — они должны быть доступны для замены без разборки всего узла. Приходилось дорабатывать конструкции, добавляя съёмные уплотнительные узлы. Это увеличивало стоимость, но сокращало время простоя судна в ремонте.

Перспективы развития конструкций

Современные тенденции — переход на модульные схемы, где базовый редуктор может комплектоваться разными фланцами, муфтами и приводами. Это сокращает номенклатуру, но требует более точного расчёта всех элементов. Завод 'Цзыян Синлида', судя по их каталогам, движется в этом направлении — у них появились унифицированные линейки с возможностью установки различных дополнительных узлов.

Цифровизация тоже влияет на схемы — теперь всё чаще требуют 3D-модели для интеграции в общие системы автоматизированного проектирования. Это удобно, но появляются новые риски — не все конструкторы проверяют сборку на виртуальные помехи.

Интересно наблюдать за эволюцией систем смазки — от простейших масляных ванн к циркуляционным системам с фильтрацией и охлаждением. В перспективе — интеллектуальные системы мониторинга состояния масла, но это уже требует принципиально иного подхода к проектированию корпусов и размещению датчиков.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

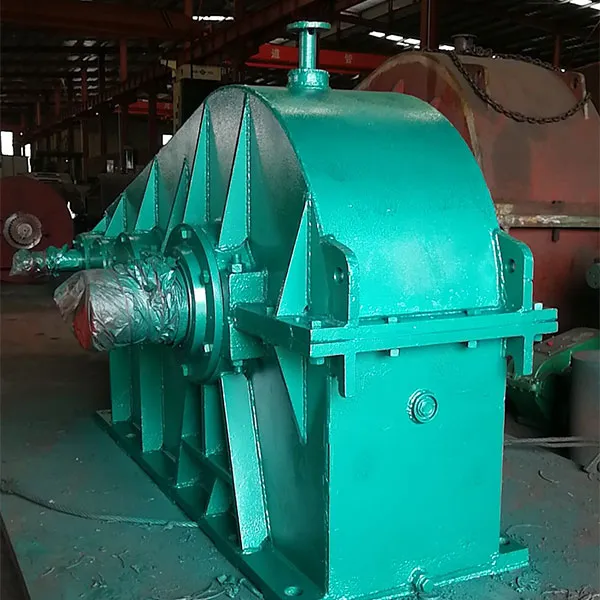

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная

Связанный поиск

Связанный поиск- муфта зубчатая первичного вала

- редуктор цилиндрический двухступенчатый 02pt215

- мелкомодульные зубчатые колеса

- Цилиндрический редуктор с параллельными валами производители

- Изготовление валов различных типов

- Зубчатое колесо дифференциала производитель

- большое зубчатое колесо 8 букв

- Чертеж корпуса цилиндрического редуктора производитель

- редукторы коническо цилиндрические двухступенчатые

- Большое зубчатое колесо 8 букв производитель