Основные передачи зубчатыми колесами производитель

Когда слышишь 'основные передачи зубчатыми колесами производитель', первое, что приходит в голову – это готовая продукция с идеальными параметрами. Но на деле между ТЗ и упаковкой лежит целая цепочка технологических компромиссов. Многие заказчики до сих пор уверены, что шестерни можно 'настрогать' по стандартным каталогам, хотя даже банальный перекос посадочного места на 0.1 мм убивает КПД передачи.

Эволюция требований к зубчатым передачам

Раньше главным критерием была прочность, сейчас – шумность и вибрации. Помню, как в 2010-х для элеваторного оборудования делали передачи с запасом по нагрузке в 200%, а сейчас тот же Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' https://www.xld-russia.ru вынужден балансировать между долговечностью и точностью позиционирования. Их редукторы общего назначения – тот случай, где пришлось пересмотреть классические формулы расчёта контактной выносливости.

Особенно заметен прогресс в судовых редукторах. Там где раньше ставили двойной запас прочности, теперь используют зубчатые колеса с модифицированным профилем. Кстати, на том же заводе в 2017 году был курьёзный случай – заказчик требовал для судового редуктора твердость 60 HRC, но не учёл хрупкость материала при ударных нагрузках. Пришлось на месте пересматривать технологию цементации.

Сейчас тенденция – гибридные решения. Например, в редукторах с закаленной поверхностью зубьев комбинируют сквозную закалку и поверхностную ТВЧ. Но это всегда риск: если перегреть зуб при локальной закалке, появятся микротрещины, которые проявятся только через 2000 моточасов.

Подводные камни нестандартных редукторов

Каждый раз, когда поступает запрос на нестандартные редукторы, первым делом смотрю на посадочные места. Было дело – делали передачу для дробильного оборудования, где заказчик предоставил чертёж с 'идеальными' размерами. А при монтаже выяснилось, что вал имеет конусность 0.03 мм, о которой никто не предупредил. Пришлось экстренно переделывать зубчатые колёса с другим посадочным зазором.

Особенно сложно с редукторами для горной промышленности. Там где европейские производители дают гарантию 10 000 часов, наши решения работают по 15 000, но с одним нюансом – каждые 2000 часов нужно проверять зазор в зацеплении. Кстати, на https://www.xld-russia.ru как раз есть раздел с компонентами зубчатых колес, где видно, как менялась герия зубьев для ударных нагрузок – от эвольвентных до круговых профилей.

Самое сложное – объяснить заказчику, почему для его 'уникальных' условий нужна стандартная передача. Как-то раз потратили три недели на расчёты нестандартного редуктора, а в итоге предложили модифицированную версию общепромышленного – и он работает уже 6 лет без нареканий.

Технологические компромиссы при изготовлении

Многие недооценивают влияние финишной обработки на шумность. Например, шевингование против шлифовки – казалось бы, разница в 2-3 дБ, но для пищевого оборудования это критично. На том же заводе 'Цзыян Синлида' с их 5500 квадратных метров производственных площадей как раз видно эту эволюцию – от простых зубчатых колёс до редукторов с закаленной поверхностью зубьев, где шлифовка после термообработки обязательна.

Частая ошибка – экономия на контроле твердости. Как-то получили партию закалённых шестерён, где в паспорте стояло 58-60 HRC, а фактически было 54-62. Разброс в 8 единиц – это гарантированный разношёрстный износ через полгода работы. Теперь всегда выборочно проверяем твёрдость не менее чем в трёх точках зуба.

Интересно наблюдать за эволюцией материалов. Раньше для повышающих скорость редукторов использовали сталь 40Х, сейчас перешли на 25ХГТ, особенно для высокооборотных передач. Хотя последняя капризнее в термообработке – требует точного соблюдения температуры отпуска.

Монтажные ошибки, которые сводят на нет всю работу

Самая болезненная тема – когда идеально изготовленные передачи выходят из строя из-за неправильного монтажа. Помню случай с редуктором для конвейера – сборщики не выставили соосность валов, сославшись на 'компенсирующие муфты'. Результат – задиры на рабочих поверхностях зубьев после 300 часов работы.

Часто проблемы возникают с термообработкой. Как-то поставили партию зубчатых колёс для сталелитейного цеха, где температура окружающей среды достигала 80°C. Стандартная закалка не подошла – пришлось разрабатывать особый режим отпуска. Кстати, на сайте https://www.xld-russia.ru в описании продукции видно, как дифференцирован подход к термообработке для разных условий эксплуатации.

Отдельная головная боль – смазочные материалы. Один раз клиент залил в редуктор трансмиссионное масло вместо специальной смазки для зубчатых передач. Через месяц пришлось менять все подшипники и перешлифовывать зубья. Теперь всегда прикладываем памятку по смазке к каждому изделию.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас много говорят о аддитивных технологиях, но для серийных зубчатых передач это пока дорогая экзотика. Пробовали печатать отдельные шестерни на металлическом 3D-принтере – прочность на изгиб оказалась на 30% ниже, чем у фрезерованных. Хотя для единичных нестандартных редукторов метод перспективный.

Реальная инновация последних лет – это не материалы, а методы контроля. Внедрение портативных твердомеров с ультразвуковым датчиком позволило отслеживать качество термообработки прямо в цеху. На производстве того же завода 'Цзыян Синлида' https://www.xld-russia.ru теперь используют автоматизированную систему контроля шума – каждая передача тестируется под нагрузкой перед отгрузкой.

Интересно наблюдать за возвращением к, казалось бы, устаревшим решениям. Например, в некоторых случаях прямозубые передачи оказываются эффективнее косозубых – особенно при реверсивных нагрузках. Но это уже тема для отдельного разговора...

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

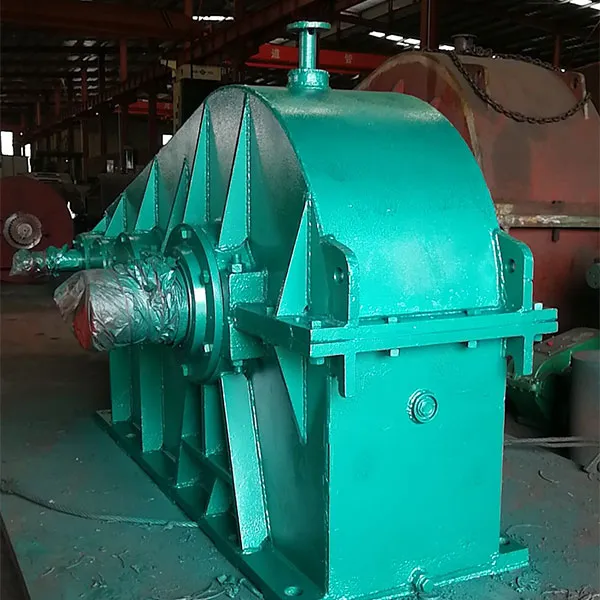

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Связанный поиск

Связанный поиск- компенсирующая зубчатая муфта

- Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

- зубчатое колесо с 425 зубьями

- муфта зубчатая 6

- Куплю судовую лебедку производители

- Мотор редуктор с тормозом механическим производители

- твч зубчатых колес

- составные зубчатые колеса

- Зубчатая муфта

- Муфта зубчатая 10 производитель