реверс редуктор судового двигателя

Когда слышишь 'реверс-редуктор судового двигателя', первое, что приходит в голову — обычная зубчатая передача. Но те, кто работал с реверсами MAN или W?rtsil?, знают: здесь каждый миллиметр зазора влияет на то, как судно пойдет назад в шторм. Помню, на 'Владивостоке-201' ставили китайский аналог — вроде бы все по ГОСТу, но при реверсе на полном ходу биение валопровода было таким, что казалось, лопнут фундаментные болты.

Конструктивные ловушки

Основная ошибка — считать реверс-редуктор просто парой шестерен. В современных системах, особенно на судах ледового класса, важен не только момент реверса, но и как ведет себя масляная пленка в зацеплении при -30°С. На том же 'Владивостоке-201' пришлось менять масло на синтетическое, хотя производитель уверял, что минеральное подойдет.

Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' здесь дает интересный пример — их редукторы изначально проектировались для работы в перепадах температур. Но даже у них в 2018 году была партия с браком термообработки зубьев. Мы тогда на 'Александре Сибирякове' заметили выкрашивание на шестернях после 200 моточасов. Пришлось экстренно заказывать новые валы через их сайт https://www.xld-russia.ru — кстати, доставили быстрее, чем ожидали.

Сейчас многие гонятся за импортозамещением, но забывают, что судовой редуктор — это не только металл, но и точность сборки. У того же завода есть интересные наработки по цементации зубчатых колес — видимо, с 1995 года накопили опыт. Но проверить это можно только в море, при работе на переменных режимах.

Монтажные тонкости

При установке реверс-редуктора на 'Севморпути-4' столкнулись с тем, что фундаментная рама дала усадку в 1,2 мм после первого рейса. Производитель, конечно, не виноват — но пришлось пересчитывать зацепление на месте. Кстати, именно тогда оценили, что у 'Синлиды' есть запас по регулировочным прокладкам до 5 мм, а не как у некоторых европейских аналогов — строго по паспорту.

Особенно критично выверять соосность при использовании редуктор судовой с гидромуфтой — здесь любое смещение приводит к вибрациям, которые съедают подшипники за месяц. Помню случай на траулере 'Мыс Елизаветы' — экипаж три месяца не мог понять, почему греется упорный подшипник. Оказалось — монтажники не учли температурное расширение вала.

Сейчас многие верфи экономят на контроле при монтаже — потом судовладельцы годами разбираются с последствиями. Хотя если брать того же 'Цзыян Синлида' — они дают подробнейшие инструкции по установке, вплоть до момента затяжки болтов. Но кто их читает, когда график сдачи судна горит?

Эксплуатационные нюансы

Самое коварное в реверс-редукторах — это режим работы 'стоп-реверс-полный'. Особенно на промысловых судах, где такие маневры делают по 20 раз за вахту. Наш механик на 'Капитан Колесников' как-то посчитал — за год работы редуктор испытывает ударные нагрузки, сравнимые с 10 годами эксплуатации на грузовом судне.

Интересно, что у завода 'Цзыян Синлида' в ассортименте есть специальные серии для промыслового флота — с усиленными подшипниками и измененным профилем зубьев. Мы пробовали ставить на 'Маршал Рокоссовский' — выдержали три сезона без замены масла, хотя по регламенту меняли каждый год.

Важный момент — контроль температуры масла. Многие ставят датчики только на входе и выходе, но забывают про зону зацепления. А ведь именно там происходит основной нагрев. Приходилось самим дорабатывать — устанавливать дополнительные термопары.

Ремонтные истории

Самый сложный ремонт был на 'Адмирале Невельском' — при реверсе заклинило вал. Разбирали неделю — оказалось, попадание морской воды в масло вызвало коррозию на шестернях. Пришлось заказывать новые зубчатые пары. Тогда и обратились к 'Синлиде' — сделали за 40 дней, хотя европейские производители называли сроки от 3 месяцев.

При капитальном ремонте важно проверять не только шестерни, но и корпус на остаточные напряжения. Однажды видел, как после замены зубчаток корпус 'повело' — пришлось делать дополнительную искусственную стабилизацию.

Сейчас многие пытаются ремонтировать реверс-редукторы сваркой — но это палка о двух концах. Термообработанные зубья не любят перегрев — теряют закалку. Лучше сразу менять целиком, как предлагает тот же завод в своем каталоге на xld-russia.ru — у них есть готовые решения под большинство судовых двигателей.

Перспективы развития

Смотрю на новые разработки — все больше уходят в цифру. Датчики вибрации, телеметрия... Но основа-то остается той же — две шестерни в масляной ванне. Хотя у 'Синлиды' интересные решения по системе принудительной смазки — особенно для арктических условий.

Сейчас многие говорят про 3D-печать зубчатых колес — но пока это скорее эксперименты. Для судового редуктора нужна монолитная структура металла, а не послойное напыление. Хотя для маломерного флота уже пробуют — посмотрим, что получится.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями — когда реверс редуктор работает в паре с электродвигателем. Но это уже совсем другие нагрузки и требования к точности изготовления. Интересно, что на сайте 'Цзыян Синлида' уже есть раздел про специальные редукторы для гибридных установок — видимо, готовятся к тренду.

Выводы по итогам плаваний

За 20 лет работы с судовыми редукторами понял главное — не бывает универсальных решений. Каждое судно требует индивидуального подхода, даже если ставишь серийный продукт. Важно учитывать не только паспортные данные, но и условия эксплуатации.

Сейчас, глядя на рынок, вижу — китайские производители вроде 'Цзыян Синлида' серьезно продвинулись в качестве. Их продукция 1990-х и современные редукторы — это небо и земля. Особенно в части контроля качества.

Но самый главный совет — не экономить на диагностике. Лучше раз в полгода снимать виброграммы, чем потом менять весь редуктор в сборе. Проверено на собственном опыте, причем не раз.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

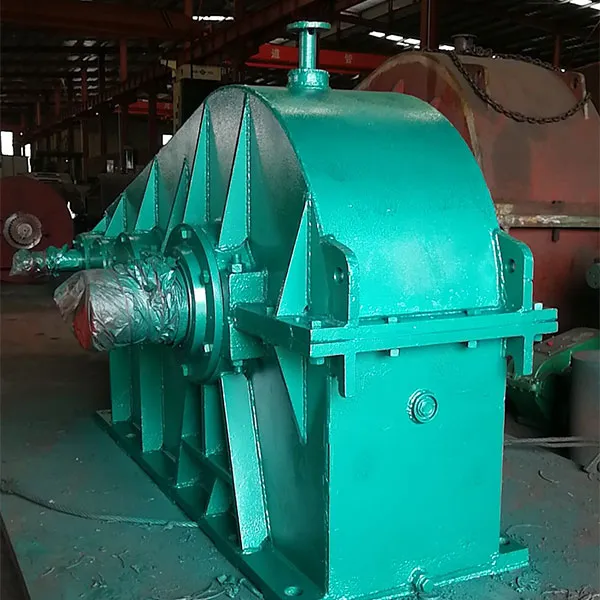

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами -

Лебёдка судовая двухбарабанная

Лебёдка судовая двухбарабанная -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная

Связанный поиск

Связанный поиск- производство зубчатых колес газотурбинных двигателей елисеев

- одноступенчатый цилиндрический редуктор схема

- Крупнозубое тихоходное шевронное колесо с двудугочным профилем производитель

- Механический генератор электроэнергии редуктор производители

- связанное зубчатое колесо

- дровокол механический с редуктором своими руками

- зубчатая муфта механические муфты

- Производство судовых и промышленных редукторов производители

- Редукторы цилиндрические 400 производители

- Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный производители