соединение вал зубчатое колесо

Когда слышишь 'соединение вал зубчатое колесо', первое что приходит - шпоночные пазы по старинке. Но на деле тут столько подводных камней, что даже наши технологи с 30-летним стажем иногда чешут затылок. Особенно когда заказчик приносит чертёж 'как у немцев', а по факту - перемудрённую конструкцию, которая на третьей неделе работы начнёт выть.

Шпоночные соединения - не панацея

Вот смотрю на техзадание от 'Цзыян Синлида' на нестандартный редуктор - вал 80мм, момент 3200Нм. По расчётам шпонка 22х14 вроде бы тянет, но если привод будет работать с ударными нагрузками... Уже видел такие случаи - паз разбивался за полгода, причём не сама шпонка, а именно вал. Пришлось переделывать под шлицевое соединение с конусной посадкой.

Кстати, про конусную посадку - многие боятся её как огня. Мол, сложно в изготовлении. Но для судовых редукторов, которые делает 'Синлида', это часто единственный вариант. Помню, для бурового оборудования делали - обычная прессовая посадка не выдержала вибрации, пришлось экстренно переходить на конус с гидророппингом.

Самое обидное - когда зубчатое колесо сажают на вал с натягом, но забывают про термические деформации. Был случай на сталепрокатном стане - после выхода на рабочие температуры посадка ослабла, шестерня начала проворачиваться. Пришлось останавливать линию на сутки - дороже вышло, чем сделать сразу с учётом теплового расширения.

Когда стандарты не работают

На заводе 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' как-то пришлось делать редуктор для мельницы - диаметр колеса 1400мм, вес под 300кг. По расчётам нужна была посадка H7/u6, но... Обычный прессовый монтаж тут не подходил - риск 'закусывания' при запрессовке. Применили нагрев индуктором до 180°C - зубчатое колесо село как влитое.

Кстати, про нагрев - многие до сих пор греть мазутными горелками пытаются. Видел такое на одном из заводов в Подмосковье - потом удивляются, почему зубчатое колесо посадочную поверхность 'вело'. Сейчас нормальные предприятия используют индукционные установки с контролем температуры - у 'Синлиды' такая стоит с 2018 года.

Особенно сложно с зубчатыми колёсами с закалённой поверхностью зубьев - тут уже не погреешь, предел по температуре 120°C. Для таких случаев на том же заводе разработали методику охлаждения вала жидким азотом - минус 196°C дают нужный натяг без риска отпуска металла.

Про фиксацию часто забывают

Сделали идеальную посадку, а колесо всё равно смещается - знакомо? Особенно в редукторах с реверсивной нагрузкой. Стопорные кольца, шайбы - это всё хорошо, но... Видел как на текстильном оборудовании шестерня 'сползала' всего на 0.3мм - и всё, зацепление нарушено, зубья посыпались.

Для повышающих редукторов вообще отдельная история - там осевые нагрузки могут быть непредсказуемыми. Однажды пришлось переделывать конструкцию - добавили второй упорный подшипник и стопорное кольцо с закалкой HRC 45-50. После этого проблем не было, но пришлось согласовывать изменения в расчётах прочности вала.

Интересный случай был с нестандартным редуктором для конвейера - заказчик требовал использовать только импортные стопорные кольца. А по факту - их геометрия не совпадала с нашими канавками, пришлось фрезеровать по-новой. Теперь всегда уточняем этот момент на стадии техзадания.

Монтаж - это 50% успеха

Как-то приезжал на запуск редуктора в карьере - сборщики 'зубчатое колесо' молотком забивали. Нет, не в переносном смысле - буквально били кувалдой 8кг по медной прокладке. Результат - посадочная поверхность вала повело, биение 0.15мм при допуске 0.03мм.

Сейчас на 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' для монтажа шестерён диаметром свыше 500мм используют гидравлические напрессовщики с точностью позиционирования 0.01мм. Но многие мелкие сервисные центры до сих пор работают по-старинке - потом удивляются, почему редуктор шумит.

Особенно критичен монтаж для судовых редукторов - там и вибрации, и качка, и постоянные реверсы. Помню, для одного заказа делали специальную оснастку - центрирующие втулки с плавающим действием, чтобы компенсировать возможные перекосы при сборке.

Контроль качества соединения

На производстве 'Синлида' внедрили ультразвуковой контроль посадки - измеряют фактический натяг без разборки. Раньше проверяли щупом - ненадёжно, особенно для соединений с натягом более 0.05мм.

Для ответственных редукторов сейчас идёт тенденция к контролю контактного пятна - наносят краску на посадочную поверхность, потом смотрят отпечаток. Если меньше 85% - отправляем на доработку. Особенно важно для зубчатых колёс с закалённой поверхностью - там перекос недопустим.

Кстати, про твердость - часто сталкиваюсь с ситуацией, когда вал делают из стали 45 без термообработки, а зубчатое колесо - из 40Х с закалкой. В итоге при работе вал 'просаживается', посадка ослабевает. Сейчас всегда рекомендуем делать вал твёрже колеса минимум на 10-15 HRC.

Нестандартные решения от практиков

Для одного заказа пришлось делать комбинированное соединение - шлицы плюс гидростатическая посадка. Звучит сложно, но по факту - обычное шлицевое соединение с подачей масла под давлением при монтаже. Зато демонтаж - вообще без усилий, что важно для ремонтников.

Ещё интересный опыт - использование полимерных покрытий для компенсации зазоров. Не для всех случаев, конечно, но для умеренных нагрузок работает. Особенно в условиях, где нельзя допустить коррозию - например, в пищевом оборудовании.

Сейчас многие переходят на соединения с круговым подшипником скольжения - но это уже для особых случаев, когда нужна компенсация перекосов. На 'Синлиде' такой вариант предлагают для редукторов с плавающей нагрузкой, но стоимость конечно выше.

Что в итоге

Глядя на 25-летний опыт завода 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование', могу сказать - идеального соединения вала и зубчатого колеса не существует. Каждый случай нужно рассматривать отдельно: нагрузки, условия работы, возможности монтажа/демонтажа.

Самые надёжные решения часто оказываются самыми простыми - если всё правильно рассчитать. Но 'просто' не значит 'примитивно' - тот же шпоночный паз нужно делать с галтелями, с контролем шероховатости...

Главное - не слепо следовать ГОСТам, а понимать физику процесса. И тогда даже самое сложное соединение вал зубчатое колесо будет работать как швейцарские часы. Хотя... швейцарские часы тоже иногда ломаются, так что всегда нужно иметь запасной вариант.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

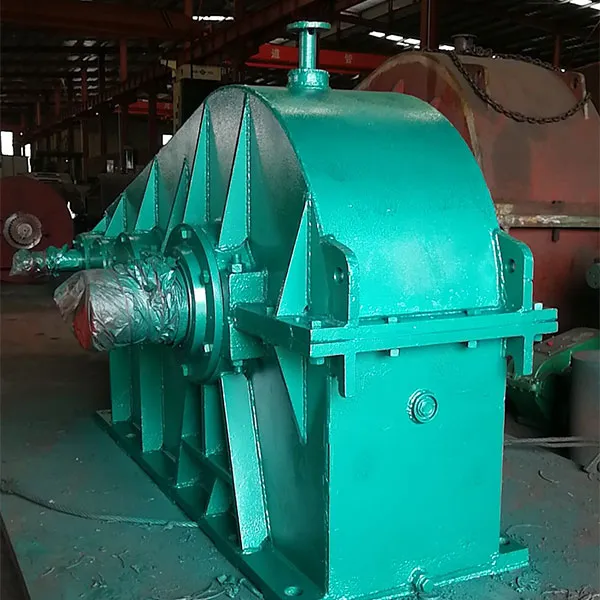

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Связанный поиск

Связанный поиск- Мотор редукторы цилиндрические двухступенчатые производитель

- Крупнозубое тихоходное колесо редуктора с двудугочными шевронными зубьями производитель

- Косозубое зубчатое колесо чертеж производитель

- прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо

- Зубчатое колесо с твёрдым зубчатым венцом

- прямозубый цилиндрический редуктор

- Механический редуктор воды производители

- Зубчатая муфта 11 производитель

- Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный производители

- Судовая лебёдка для песчано-золотодобывающих судов производитель