Судовой вал гидротурбины

Когда говорят про судовой вал гидротурбины, многие сразу представляют себе этакий универсальный узел, который можно взять с полки и поставить на любое судно. На деле же – каждый раз индивидуальный расчет, и если ошибешься в подборе материала, потом лови свищи в самом неожиданном месте. Я как-то на старой Волжской ГЭС видел, как такой вал, сделанный по принципу ?и так сойдет?, через полгода работы пошел винтом – пришлось останавливать агрегат, снимать, перешлифовывать. И это еще относительно легкий случай.

Конструкционные особенности и частые ошибки

Основная проблема многих производителей – попытка сэкономить на термообработке. Берут сталь 40Х, но недокаливают, в результате сердцевина вала остается мягкой. При длительных нагрузках начинает появляться остаточная деформация, которую сначала не видно, но которая потом вылезает в виде вибрации. Особенно критично для судовых условий, где кроме гидравлических нагрузок добавляются еще и переменные крутящие моменты.

Интересный момент с посадками подшипников. Многие делают по ГОСТу, но не учитывают реальный тепловой зазор при работе. Помню случай на Камской ГЭС – вал встал ?колом? после первого же прогрева, потому что расчет был на стандартные 20 градусов, а в реальности узел разогревался до 65. Пришлось экстренно переделывать посадочные места с учетом реальных температурных расширений.

Что касается геометрии – здесь важно не переусердствовать с допусками. Слишком жесткие допуски увеличивают стоимость, а слишком свободные приводят к биению. Оптимально для большинства гидротурбин – 6-7 квалитет для посадочных мест и 8-9 для остальных поверхностей. Хотя, конечно, каждый случай нужно рассматривать отдельно, универсальных решений нет.

Материалы и реальные условия эксплуатации

С углеродистыми сталями сейчас почти не работают – только легированные, с обязательной закалкой ТВЧ. Но и здесь есть нюансы: если перекалить, появится хрупкость, особенно опасная при ударных нагрузках. Как-то раз на одном из заводов в Перми перестарались с закалкой – вал лопнул при первом же пуске, причем трещина пошла именно от поверхности с чрезмерной твердостью.

Для речных судов часто используют сталь 38ХН3МФА – достаточно прочная, но при этом хорошо поддается механической обработке. А вот для морских условий уже нужны нержавеющие марки, причем с дополнительной защитой от кавитации. Кстати, про кавитацию – многие забывают, что она разрушает не только лопатки, но и сам вал, особенно в зоне перехода от рабочего колеса к подшипнику.

Интересный опыт был с комбинированными валами – когда центральную часть делают из одной стали, а концы из другой. Технологически сложно, но для особых случаев оправдано. Правда, сварные соединения здесь требуют особого контроля – ультразвуковой дефектоскопии недостаточно, нужно еще и рентгеновское просвечивание стыков.

Монтаж и первые проблемы

Самая распространенная ошибка при монтаже – неправильная центровка. Кажется, что выставили все по уровню, но при работе появляется вибрация. Причина часто в том, что не учитывается прогиб вала под собственным весом. Особенно критично для длинных валов – свыше 3 метров. Приходится делать предварительный изгиб в противоположную сторону, но рассчитать его величину – целое искусство.

Еще один момент – балансировка. Многие делают ее отдельно для вала, но не учитывают массу рабочего колеса. В результате после сборки приходится балансировать весь ротор в сборе, что сложнее и дороже. Гораздо правильнее сразу балансировать собранный узел, но для этого нужны специальные стенды, которые есть далеко не на каждом предприятии.

Кстати, про стенды – на Заводе ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? видел интересное решение: они делают балансировку при разных температурах, имитируя реальные условия работы. Результат – меньше проблем при вводе в эксплуатацию. Хотя их основная специализация – редукторы, но подход к точности изготовления впечатляет.

Взаимодействие с другими узлами

Особенно важно стыковка с редуктором – здесь любая несоосность приводит к быстрому износу зубьев. Как-то пришлось разбираться с преждевременным выходом из строя редуктора на буксире – оказалось, проблема была в недостаточной жесткости фундаментной рамы, из-за чего вал ?гулял? относительно редуктора. Пришлось усиливать конструкцию дополнительными ребрами жесткости.

С муфтами тоже не все просто – многие ставят обычные зубчатые муфты, забывая про компенсацию тепловых расширений. В результате при прогреве появляются дополнительные нагрузки, которые могут привести к поломке. Для гидротурбин лучше использовать специальные муфты с упругими элементами, хотя они и дороже.

Интересный случай был с подшипниками скольжения – при замене на подшипники качения вибрация уменьшилась, но появился шум. Оказалось, что причина в разной жесткости опор. Пришлось делать дополнительный расчет колебаний и менять конструкцию опорных крышек. Мелочь, а влияет на работу всего агрегата.

Ремонт и модернизация

С восстановлением валов сталкивался много раз – чаще всего изнашиваются шпоночные пазы и посадочные места под подшипники. Раньше просто наплавляли и перешлифовывали, но сейчас чаще используют технологию напыления – меньше тепловложение, меньше коробление. Хотя для ответственных узлов все же предпочтительнее замена.

С модернизацией сложнее – часто хочется увеличить мощность, но существующий вал не рассчитан на большие нагрузки. Приходится либо усиливать конструкцию, либо полностью менять. Кстати, на сайте https://www.xld-russia.ru видел интересные решения по нестандартным редукторам – они как раз предлагают индивидуальный подход, что для модернизации часто необходимо.

Последний тренд – использование композитных материалов для облегчения конструкции, но пока это скорее экспериментальные решения. Хотя для высокооборотных турбин уже есть положительный опыт – вибрации меньше, коррозионная стойкость выше. Но стоимость таких решений пока ограничивает их широкое применение.

Производственные нюансы и контроль качества

Механическая обработка – отдельная тема. Особенно сложно выдерживать соосность длинных валов. Многие пытаются обрабатывать за одну установку, но при этом не учитывают прогиб от собственного веса. Правильнее – использовать люнеты, но их настройка требует опыта. Как-то наблюдал, как на заводе в Ижевске делали вал длиной 4,5 метра – использовали три люнета с гидростатическими опорами, результат – биение не более 0,02 мм по всей длине.

Контроль качества – здесь нельзя экономить. Обязательно ультразвуковой контроль на внутренние дефекты, магнитопорошковый – на поверхностные трещины. И обязательно – контроль твердости в нескольких точках по длине вала. Как-то пропустили мягкую зону – вал проработал всего 800 часов и сломался как раз в этом месте.

Документация – казалось бы, мелочь, но без правильно оформленного паспорта на вал могут возникнуть проблемы при сертификации. Особенно для судовых применений – здесь требования строже. Кстати, у Завода ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? с документацией порядок – все протоколы испытаний, сертификаты на материалы предоставляют в полном объеме, что для судового оборудования критически важно.

Перспективы и личные наблюдения

Сейчас все больше переходят на индивидуальные решения – типовые валы постепенно уходят в прошлое. Связано это с тем, что требования к КПД растут, а значит, нужно оптимизировать каждый узел. Да и условия эксплуатации стали сложнее – больше нагрузок, выше скорости вращения.

Интересное направление – использование систем мониторинга состояния вала в реальном времени. Датчики вибрации, температуры, даже ультразвуковые дефектоскопы, встроенные в конструкцию. Пока дорого, но для ответственных объектов уже применяется. Особенно актуально для судовых гидротурбин, где простой стоит очень дорого.

Что касается материалов – появляются новые марки сталей с улучшенными характеристиками, но их применение сдерживается высокой стоимостью и сложностью обработки. Хотя для специальных применений уже используют – например, для ледоколов, где нагрузки особенно высоки.

В целом, тема судового вала гидротурбины далека от исчерпания – каждый новый проект приносит новые вызовы и заставляет искать нестандартные решения. И это несмотря на то, что сама концепция гидротурбины известна уже более ста лет. Видимо, совершенству нет предела, особенно когда речь идет о надежности и эффективности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба

Шевронное зубчатое колесо с двудугочным профилем зуба -

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Ковши для песчано-золотодобывающих драг

Ковши для песчано-золотодобывающих драг -

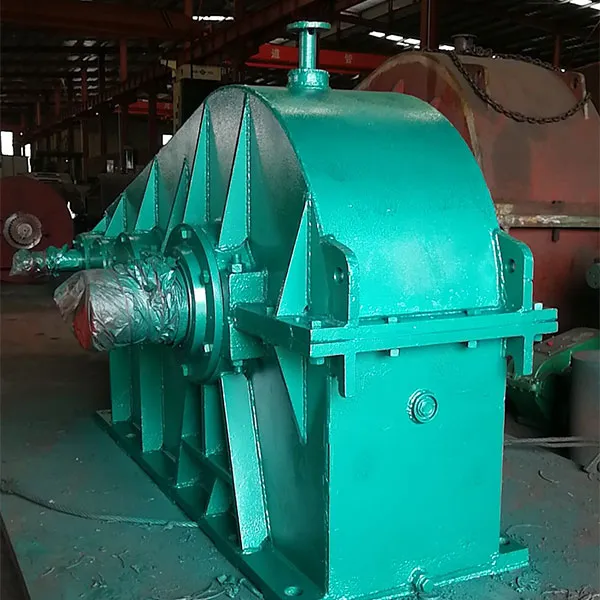

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости

Редуктор цилиндрический для увеличения скорости -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Связанный поиск

Связанный поиск- муфта зубчатая м3 7 6422 00и 07

- Стандартные зубчатые колеса производители

- фото цилиндрических редукторов

- Зубчатая муфта с бочкообразным зубом гост производитель

- Нестандартные зубчатые колеса на заказ

- косозубое зубчатое колесо чертеж

- зубчатое колесо коленчатого вала

- муфта зубчатая мз 3 гост

- Редуктор механический производители

- Колесо зубчатое z87 м20 no 3519.09 03.210 производитель