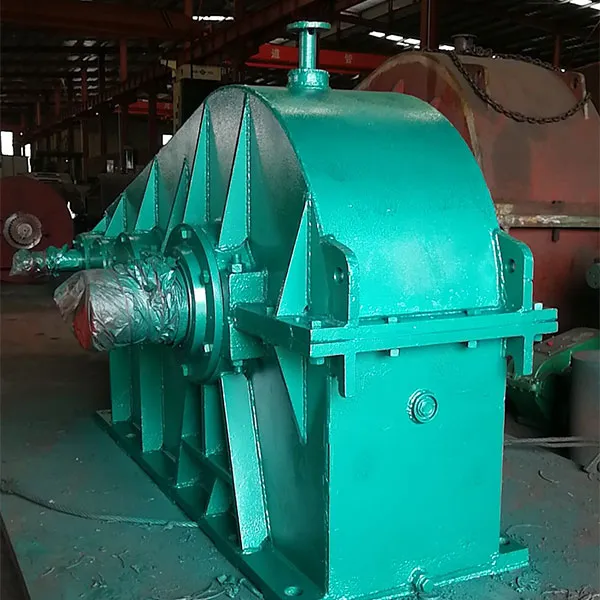

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами производители

Когда заказчики ищут производителей судовых цилиндрических редукторов, многие ошибочно полагают, что эвольвентное зацепление и шевронные зубья — это нечто само собой разумеющееся. На деле же даже в 2024 году встречаются поставщики, которые путают термины или не учитывают специфику морской эксплуатации. Лично сталкивался с ситуацией, когда редуктор от якобы проверенного производителя начал вибрировать на оборотах выше 2000 из-за некорректного расчёта угла наклона шеврона.

Что скрывается за терминологией

Эвольвентное зацепление — это не просто 'стандарт', а целая философия. В судовых редукторах важно не столько само наличие эвольвенты, сколько то, как она сочетается с шевронными зубьями. Шеврон, если упрощённо, компенсирует осевые нагрузки, но при этом требует ювелирной точности при изготовлении. Помню, как на одном из старых проектов пришлось переделывать пару зубчатых колёс потому, что завод-изготовитель не учёл разнос половин шеврона — в итоге редуктор грелся как печка.

Цилиндрическая схема хороша своей предсказуемостью, но в морских условиях появляются нюансы. Например, конденсат в корпусе — казалось бы, мелочь, но если не предусмотреть дополнительные каналы для отвода влаги, через полгода эксплуатации можно получить коррозию в зоне контакта зубьев. Особенно критично для арктических широт, где перепады температур достигают 40 градусов за сутки.

Кстати, о материалах. Некоторые производители экономят на термообработке, особенно это касается китайских поставщиков. Но есть и исключения — тот же завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' использует цементацию с последующей закалкой ТВЧ, причём контролирует твёрдость не только по поверхности, но и в переходной зоне. Это важно для редукторов, работающих в режиме частых пусков/остановок, характерных для судовых крановых установок.

Производственные подводные камни

Когда обсуждаешь с заказчиком техзадание на судовой редуктор, многие забывают уточнить параметры смазочной системы. А ведь для шевронных колёс это отдельная история — масло должно подаваться под определённым давлением в зону раздела шеврона, иначе КПД падает на 3-5%. Один раз видел, как из-за неправильно расположенных форсунок редуктор работал с постоянным перегревом даже при номинальной нагрузке.

Геометрия зубьев — это отдельный разговор. Эвольвента эвольвенте рознь. Некоторые производители до сих пор используют устаревшие профили, рассчитанные по ГОСТам 80-х годов. Хотя современные стандарты ISO 1328-1:2013 дают куда более точные методы расчёта контактных напряжений. Кстати, у 'Синлиды' в этом плане интересный подход — они комбинируют российские нормативы с немецкими методиками расчёта из DIN 3990, получается довольно надёжно.

Сборка — вот где кроется 70% потенциальных проблем. Шевронные колёса требуют точной осевой фиксации, люфт даже в полмиллиметра может привести к неравномерному износу. На том же заводе в Цзыяне для контроля используют лазерные интерферометры — дорого, но зато редукторы потом проходят межремонтный период без сюрпризов. Хотя лично я всегда дополнительно проверяю биение валов после получения оборудования, несколько раз находил отклонения, которые не заметили на выходном контроле.

Реальные кейсы и ошибки

Был у меня проект в 2019 году — редуктор для буксирного судна. Заказчик сэкономил и взял оборудование у неизвестного производителя. Через 400 моточасов начался шум, а через 800 пришлось менять зубчатую пару. При разборке оказалось, что шевронные колёса были собраны без надлежащей балансировки — дисбаланс вызывал вибрации, которые разрушили подшипниковые узлы.

Другой пример — редуктор от 'Цзыян Синлида' для рыбопромыслового судна. Отработал уже больше 15000 часов, при плановом ТО лишь заменили масло и сальники. Секрет в том, что они используют стали 18ХГТ вместо более дешёвых аналогов, плюс шлифовку зубьев проводят в три этапа с разным зерном абразива. Такие детали обычно не упоминают в каталогах, но именно они определяют реальный ресурс.

Частая ошибка — неправильный подбор по моменту. Судовые редукторы работают в условиях переменных нагрузок, и если брать оборудование 'впритык' по паспортным характеристикам, перегрузки неминуемы. Особенно это касается редукторов для винто-рулевых комплексов, где возможны гидроудары при манёврах. Здесь как раз важно, чтобы производитель предусматривал запас прочности хотя бы 15-20%, как делают на том же заводе в Цзыяне.

Нюансы монтажа и эксплуатации

Многие проблемы возникают не из-за качества редуктора, а из-за ошибок при установке. Например, несоосность с двигателем всего в 0,2 мм может сократить ресурс шевронных колёс вдвое. При этом стандартные муфты не всегда компенсируют такие погрешности — иногда приходится заказывать специальные муфты с повышенной компенсирующей способностью.

Смазочные материалы — отдельная тема. Для эвольвентных шевронных передач нужны масла с определёнными противоизносными присадками, причём их состав должен быть совместим с материалом уплотнений. Один раз видел, как сальники 'распухли' от неподходящего масла — редуктор начал течь через месяц после ввода в эксплуатацию.

Термоконтроль — то, что часто игнорируют. Шевронные зубья при работе создают специфический тепловой профиль, и если датчики температуры установлены не в тех точках, можно пропустить перегрев. Рекомендую ставить как минимум два датчика — в зоне зацепления и в районе подшипниковых узлов. Кстати, у китайских производителей сейчас появились редукторы со встроенной системой термомониторинга, тот же 'Цзыян Синлида' предлагает такую опцию за дополнительную плату, но она того стоит.

Перспективы и тенденции

Сейчас всё чаще говорят о аддитивных технологиях в производстве зубчатых колёс, но для судовых редукторов это пока экзотика. Шевронные колёса, изготовленные 3D-печатью, не выдерживают ударных нагрузок. Хотя для малонагруженных механизмов уже есть экспериментальные образцы.

Интересно наблюдать за эволюцией материалов. Вместо традиционных сталей начинают применять порошковые сплавы с добавлением молибдена — они лучше работают в условиях переменных нагрузок. 'Синлида', кстати, уже тестирует такие решения на своих испытательных стендах, но серийно пока не выпускает.

Цифровизация — вот что реально меняет отрасль. Современные редукторы оснащаются датчиками вибрации, температуры и даже анализаторами частиц износа в масле. Это позволяет перейти от планового ТО к обслуживанию по фактическому состоянию. Думаю, через 5-7 лет это станет стандартом и для судовых цилиндрических редукторов, даже для относительно небольших мощностей.

Выбор производителя: на что смотреть

Когда выбираешь поставщика для судового редуктора, смотреть нужно не на красивые каталоги, а на испытательное оборудование. Если завод не имеет стендов для обкатки под нагрузкой — это повод насторожиться. У того же 'Цзыян Синлида' есть стенды, позволяющие тестировать редукторы с моментом до 50 кН·м, причём с имитацией реальных условий эксплуатации.

Сертификация — важный момент. Для судовых редукторов обязательны сертификаты РМРС или Речного Регистра, в зависимости от типа судна. Некоторые производители получают их формально, но лучше запросить протоколы испытаний — там видно, как оборудование вело себя при тестовых нагрузках.

Техническая поддержка — то, что часто недооценивают. Хорошо, когда производитель не просто продаёт редуктор, а предоставляет расчёты, рекомендации по монтажу и техобслуживанию. В идеале — имеет инженеров, которые могут выехать на объект при возникновении проблем. Из китайских производителей такую поддержку предлагают единицы, но 'Синлида' как раз из их числа — у них есть русскоязычные технические специалисты.

В итоге хочу сказать — судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами это не просто 'коробка передач', а сложная система, где важна каждая деталь. И выбор производителя должен основываться не только на цене, но и на понимании технологических процессов, используемых материалов и — что не менее важно — готовности нести ответственность за свою продукцию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с двудугочными шевронными зубчатыми колёсами -

Нестандартное зубчатое колесо

Нестандартное зубчатое колесо -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

Лебёдка судовая среднесрочная

Лебёдка судовая среднесрочная -

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30° -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев

Редукторы с мягкой поверхностью зубьев -

Штифты для песчано-золотодобывающих драг

Штифты для песчано-золотодобывающих драг -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Связанный поиск

Связанный поиск- колесо металлическое зубчатое

- Судовая лебёдка производители

- Соосно цилиндрический редуктор производители

- Мотор редукторы цилиндрические двухступенчатые производитель

- Распределительные зубчатые колеса производитель

- венец зубчатого колеса 74876.02

- питчевые зубчатые колеса

- Комплект колес зубчатых для машины кухонной универсальной производитель

- Муфта зубчатая 3902 2606026 915.15 012 производитель

- чертеж зубьев зубчатого колеса