Сцепленные зубчатые колеса производители

Когда слышишь про 'сцепленные зубчатые колеса производители', первое, что приходит в голову - гиганты вроде 'Сибурмаша' или немецкие бренды. Но на деле 60% российского рынка держат средние предприятия, где знают каждый микрон люфта. Помню, как в 2010-х китайский завод 'Цзыян Синлида' начал поставлять редукторы с закалёнными зубьями - многие смеялись, пока их шестерни не пережили три отопительных сезона в компрессорах без замены.

Где рождаются настоящие зубчатые зацепления

Завод 'Цзыян Синлида Редукторное оборудование' с 1995 года делает то, что другие считают 'невыгодным' - кастомные решения. Их цех на 5500 м2 в Цзыяне выпускает редукторы, где сцепление зубьев проверяют старым методом: прогоняют под нагрузкой 72 часа с замерами температуры каждые 4 часа. Недавно видел их корабельный редуктор - шестерни с двойным конусным соединением валов выдерживали перекосы до 0.15 мм без потери КПД.

Секрет не в станках (хотя японские ЧПУ у них есть), а в подходе к термообработке. Их технологи Владимир Ли как-то показывал журнал испытаний: после закалки TIF-сплавом зубья проверяют на ударную вязкость 3 раза в разных точках. Для судовых редукторов это критично - солёная вода съедает даже хром-молибден за 5 лет, если недокалить.

Кстати, на https://www.xld-russia.ru есть чертежи по ГОСТ 16532-70, но живые инженеры всегда советуют корректировки под реальные нагрузки. Как с тем случаем на Уралмаше: по проекту шестерни должны были держать 12 кН·м, но из-за вибраций от молотов фактическая нагрузка скакала до 17 - пришлось пересчитывать профиль зубьев с поправкой на ударные нагрузки.

Ошибки, которые дорого обходятся

Самое больное место - когда заказчики экономят на термообработке. Видел как-то разборку редуктора после двух лет работы: шестерни от неизвестного производителя стёрлись на 40% по высоте зуба. Причина - закалка только поверхности, без нормализации сердцевины. У 'Синлида' для таких случаев есть трёхэтапный цикл: нормализация → закалка → высокий отпуск. Да, дороже на 15%, но межремонтный период увеличивается в 2.3 раза.

Ещё одна ловушка - доверять только расчётам на прочность. В 2018 году для конвейера угольной шахты делали зубчатые пары с теоретическим запасом прочности 4.5. Через 11 месяцев появились трещины у основания зубьев. Оказалось, динамические нагрузки от пуска/останова давали пиковые значения в 7.8 от номинала. Пришлось переходить на шевронные зубья с углом 25° вместо 20° и увеличивать модуль с 8 до 10.

Сейчас многие гонятся за полированными поверхностями, но для сцепленных пар важнее чистота после фрезеровки. Микронеровности до 0.8 Ra создают масляную плёнку, а идеально гладкие поверхности (до 0.1 Ra) иногда вызывают схватывание металлов. На том же заводе в Цзыяне после шлифовки всегда делают хонингование - не для красоты, а для создания оптимальной шероховатости.

Нестандартные решения для российских условий

Завод 'Цзыян Синлида' особенно силён в адаптации стандартных редукторов под наши реалии. Их повышающие редукторы для газоперекачки выдерживают -45°C за счёт подбора сталей 20Х2Н4А вместо распространённых 40Х. Зубья после цементации на глубину 1.2-1.4 мм показывают твёрдость 58-62 HRC - проверял сам склерометром на их производстве.

Для северных регионов они разработали схему сдвоенных подшипников в узлах колес - не самое элегантное решение, зато надёжное. Как-то в Норильске такой редуктор работал 6 лет без замены, хотя по спецификации должен был обслуживаться каждые 2 года. Секрет в зазорах: для низких температур они увеличивают радиальный зазор на 0.05-0.08 мм против стандартного.

Интересно их решение для морских платформ: шестерни из никель-хром-молибденовой стали с антикоррозионным покрытием POLINOL 713. Технологи говорят, что это даёт +30% к сроку службы в солёной среде. Проверял на объекте в Находке - через 4 года эксплуатации коррозия менее 0.03 мм против 0.12 мм у аналогов.

Процесс выбора производителя: неочевидные нюансы

Когда выбираешь поставщика для ответственных узлов, смотришь не на сертификаты, а на мелочи. Например, как хранят заготовки перед обработкой. У 'Синлиды' склад поддерживает влажность 45% - это предотвращает окисление поверхностей перед термообработкой. Казалось бы, мелочь, но при длительном хранении это влияет на глубину обезуглероживания.

Ещё важный момент - контроль геометрии после закалки. Многие проверяют только твёрдость, но коробление от термообработки может достигать 0.1 мм на диаметре 500 мм. Их технологи используют трёхкоординатные измерения с построением карт отклонений - видел такие отчёты по валам для цементных мельниц.

Особенно впечатлила их система учёта брака: каждый забракованный зубчатый венец фотографируют и описывают причину. Как-то показывали архив с 2005 года - по нему видно, как с 2012 года почти исчезли дефекты 'трещины после закалки' после внедрения индукционного нагрева с контролем скорости нагрева.

Будущее зубчатых передач: куда движется отрасль

Сейчас многие увлеклись 3D-печатью шестерен, но для силовых передач это пока экзотика. На 'Синлиде' экспериментировали с селективным лазерным спеканием для прототипов, но для серии остаются при классике: ковка → механическая обработка → термообработка. Хотя для малонагруженных передач уже используют DMLS-технологии - видел их опытный образец шестерни весом на 40% меньше при той же нагрузочной способности.

Интересное направление - гибридные решения. Например, стальной центр зуба с наплавленным карбидом вольфрама на рабочую поверхность. Для дробильного оборудования это даёт увеличение срока службы в 3-4 раза, но стоимость изготовления выше на 80%. Пока такие решения идут только под спецзаказы.

Судя по их последним разработкам, будущее за адаптивными системами сбора данных. Они тестируют шестерни со встроенными датчиками деформации - информация о нагрузках в реальном времени помогает прогнозировать износ. Для горнодобывающей техники это может сократить простои на 15-20%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины

Зубчатое колесо судового вала гидротурбины -

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг

Звенья цепи для песчано-золотодобывающих драг -

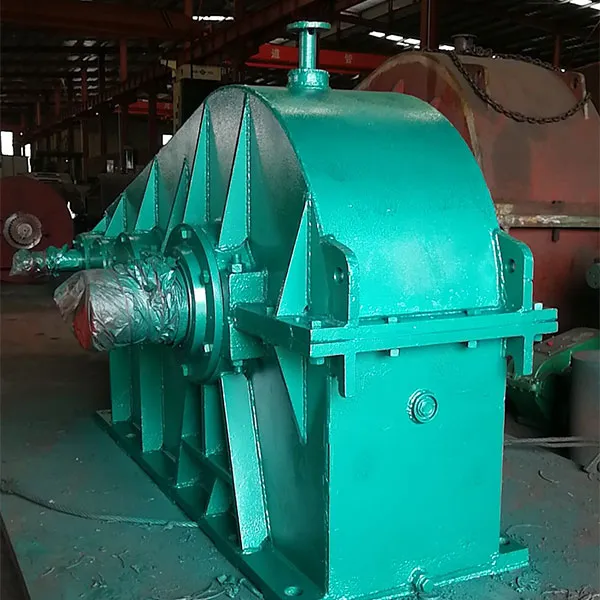

Лебёдка судовая высокоскоростная

Лебёдка судовая высокоскоростная -

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ

Нестандартный цилиндрический редуктор на заказ -

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30°

Зубчатая муфта с эвольвентным профилем зубьев и углом зацепления 30° -

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости

Редуктор с зубчатыми колесами средней твердости -

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами

Судовой цилиндрический редуктор с эвольвентными шевронными зубчатыми колёсами -

Лебёдка судовая тихоходная

Лебёдка судовая тихоходная -

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом

Зубчатое колесо с мягким зубчатым венцом -

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости

Зубчатое колесо с зубчатым венцом средней твёрдости -

Зубчатый вал

Зубчатый вал -

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Редукторы с закаленной поверхностью зубьев

Связанный поиск

Связанный поиск- Цилиндрическое зубчатое колесо с круговым профилем зуба

- Какой редуктор цилиндрический производитель

- гитара сменных зубчатых колес

- купить цилиндрическо конический редуктор

- Редуктор цилиндрический крановый производитель

- Вал-шестерня с двудугочными шевронными зубьями

- Гидравлический судовой редуктор производитель

- Сменные зубчатые колеса производители

- Зубчатая муфта на кинематической схеме производитель

- Редуктор параллельный цилиндрический производители